Refonte

Juin 2021, Pamiers – Jeanne

Le feu est vif, Jeanne martèle le bout d’acier. Comme toujours, la température est à la limite du supportable dans l’atelier. La polisseuse à roulements de la Manuf est encore en rade. Jeanne se coltine le sale boulot une énième fois : refondre dans la petite forge manuelle la pièce qui a lâché. Son muscle bandé de septuagénaire ne manque pas de vigueur, alors qu’elle façonne l’extrémité du métal. L’écho des coups de marteau se répercute sur les murs en pierre de la vieille baraque et dans les ruelles ombragées de ce petit hameau d’Ariège, non loin de la principale manufacture de cycles de la région.

La porte s’entrouvre derrière elle, silencieusement, juste un courant d’air qui affole le brasier. Théo, les bras chargés de bois, joue du bout de son pied pour refermer la porte. Ce grand ado dégingandé, méticuleux et travailleur, distant mais pas méfiant, est un mélange de souplesse et de maladresse attachantes. Le choc des bûches dans le grand bac de métal produit un bruit creux. Jeanne marque la pause pour reprendre son souffle et remettre la pince au feu :

– Alors Théo, tu as encore appelé ta Super Jiji à la rescousse ! balance Jeanne avec un sourire narquois qui découvre ses chicots pourris.

– C’est une pièce qui demandait trop de précision, je suis encore ton apprenti, répond tranquillement Théo comme s’il n’avait pas remarqué le ton moqueur de la ferronnière.

– Je ne vais pas être tout le temps là pour vérifier… Il serait temps que tu prennes confiance en toi !

– Pff, c’est bon, la mère Lamorale.

– Théo, depuis le temps que tu forges, tu as autant de technique que moi. Tu es tout à fait capable de réaliser cette pièce. Il faut arrêter d’avoir peur : se planter, c’est faire rentrer le métier. L’essentiel c’est de reconnaître ses erreurs. Après, y’a pas de mystère, faut pratiquer, c’est en forgeant qu’on devient forgeronne.

– Hum hum, c’est promis, Jiji, la prochaine fois… acquiesce Théo comme s’il pensait le contraire.

– Eh oui, la prochaine fois… pour la prochaine panne… En espérant qu’il n’y en ait pas avant un bout de temps ! bougonne Jeanne en guise de conclusion.

Et elle se remet à frapper la roue métallique crantée. Tout en besognant, elle lâche des coups d’œil réguliers vers ce gamin qui n’en est plus un : ses épaules se sont élargies. Il a maintenant la silhouette en triangle d’un homme rodé aux travaux de force. Théo a dix-sept piges, ce n’est pas étonnant, mais Jiji le remarque à contrecœur aujourd’hui. La forge lui sculpte des biceps imposants. Le métal, c’est autre chose que ces salles de sport climatisées de l’Antémonde. Elle se remémore la vitrine du club en rez-de-chaussée de son immeuble, les coachs s’égosillant dans un micro « et un, deux, et trois », pour couvrir la dance poussée à dix mille décibels. Comme si devenir sourd rendait plus beau… Le « sport » de ces années-là, Théo ne l’a pas connu. Pas de jogging dans le parc avec les autres coureusEs aux baskets Adidas ou Nike, l’iPhone scotché au-dessus du coude. Pas de longueurs en piscine couverte avec bonnet de bain et moule-bite obligatoires, pas de soirée Coupe du monde de foot à la télé, pas de file d’attente en combis colorées aux remontées mécaniques, pas de vélos d’appartement… Enfin si, des vélos, il y en a partout et pour tout !

On pédale pour remplacer l’électricité ou l’essence. Les jambes sont finalement le moteur le plus répandu. Et cette bande de féministes passionnées dont Jeanne fait partie ont travaillé pendant des années en Occitanie à imaginer, fabriquer et tester des systèmes pour adapter les pédaliers à toutes sortes d’utilisations. Elles ont bricolé des cardans, des chaînes, des courroies, des systèmes d’embrayage et de démultiplication. Elles ont adapté les machines pour remplacer les moteurs devenus inutiles. Cette mauvaise troupe de terrorist she-freaks, tout droit sorties du film de Davidson et Lewis, en a fait jaser plus d’unE ! On pédale donc pour laver son linge, pour produire un peu d’électricité quand on est en panne, pour faire marcher des engins agricoles… L’utilisation de perceuses, tronçonneuses, scies circulaires ou autres nécessite souvent deux personnes : c’est l’alliance de la dextérité des mains pour manier la machine et de la force des jambes comme moteur. Une personne seule se rabat généralement sur des outils manuels, chignoles et scies.

Faire du sport ? L’activité physique, chacunE en a bien assez dans son quotidien, alors, s’en rajouter une dose… Pour la plupart des gens, c’est devenu une ineptie, un sujet de moqueries. La sueur, c’est pour le labeur ! Jeanne y croit… tout en pratiquant quotidiennement du tai-chi, du wushu et du qi gong. Mais ce n’est pas du sport ! C’est une philosophie et une pratique de vie afin de vieillir sans trop de douleurs. Se concentrer sur son corps et ses sensations, porter des coups et savoir faire mal, prendre soin d’elle et défouler son stress, c’est vital ! Les arts martiaux chinois, c’est son monde et elle en est accro. Les villageoisEs l’appellent souvent Jiji-la-bougeotte. Jeanne ne sait pas si le surnom vise son entêtement à pratiquer ou la lenteur de sa gestuelle dans l’exécution du tai-chi. Pas étonnant en tout cas, vu la réputation de leur ancienne bande d’être les vieilles les plus speed de la région. Elle est la seule du groupe à être encore dans la place… Jiji représente !

Pas plus tard que ce matin pendant son entraînement, sa jeune voisine l’a gentiment raillée :

– Hé Jiji-la-bougeotte, quand on veut se détendre, on lit, on fait de la musique, on joue… On ne perd pas son temps à faire des moulinets avec les bras !

Jeanne a fait comme si elle s’en foutait, elle a continué, silencieuse. Elle sait qu’elle a, elle aussi, contribué à la mauvaise foi ambiante en dénigrant pendant des années les zozos qui prétendaient trouver de la philosophie dans la pratique de la marche ou de la nage… Iels sont sans doute alléEs trop loin dans le mépris de l’effort sportif. Elle en ressent les effets dans ce moralisme révolutionnaire à la noix.

Jeanne plonge une ultime fois la pièce dans l’eau, le contact entre le métal chaud et le liquide froid, la vapeur qui s’en dégage, ces deux éléments opposés contraints à se toucher pour dégager une réaction physique, tchhhhhhhh, c’est ce qu’elle aime ! Elle pourrait en écrire quinze poèmes. Elle coupe la soufflerie :

– Hé Théo !

Il s’approche tranquillement. Pff, vraiment trop docile ce gosse…

– J’aimerais que tu finisses le boulot : brossage, essuyage, inspection des crans. Il faut qu’ils soient au même niveau. C’est dans tes cordes, non ?

– Oui, je vais essayer.

Elle relève ses lunettes de protection. Avec son bandeau de vieille borgne, elle est vraiment impressionnante.

– Théo, tu ne dois pas essayer, tu dois faire. Si tu leur ramènes la pièce à l’usine en disant que tu as essayé de la réaliser, iels ne prendront pas le risque de l’utiliser. Parce que si elle a le moindre défaut, ça peut entraîner une avalanche de dégâts, tu le sais non ?

– Oui Jiji, je le sais…

– Alors qu’est-ce qu’il te reste à faire ?

– Je vais finir le boulot Jiji, et je vais le faire bien !

Théo prend précautionneusement la pièce et sort l’inspecter au soleil.

Jeanne sait qu’elle est un peu vache, le temps a tanné sa peau et son caractère.

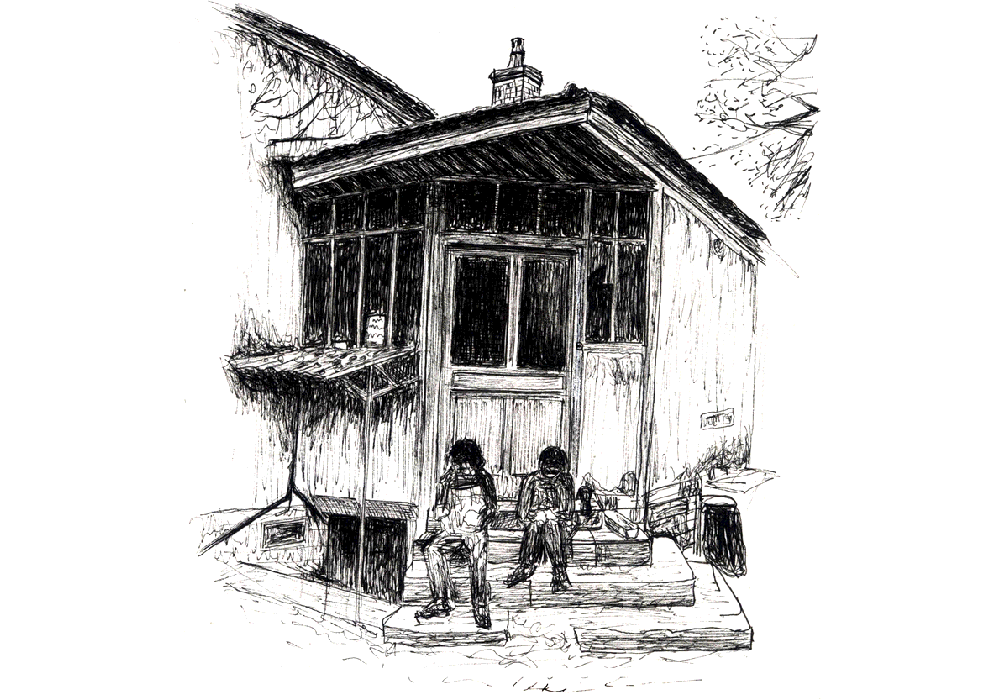

Elle essuie ses tempes suantes d’un revers de manche et sort aussi pour s’en griller une, faisant mine d’ignorer son apprenti qui scrute la pièce millimètre par millimètre. Elle prend sa boîte à tabac métallique dans la poche de son vieux jeans et s’assoit sur le banc à l’ombre. Il est bientôt midi, elle a la dalle. Quelques minutes passent en silence, Théo relève la tête :

– Les espacements me semblent nickel.

– Tant mieux, je n’avais pas envie de recommencer ! Et Théo, pourrais-tu l’amener à la Manuf ? Même s’iels la réinstallent seulement cette après-midi, ça épargnerait à mes vieilles jambes l’aller-retour.

L’usine est à environ trois kilomètres, un peu excentrée du bourg. Elle a fait ce trajet des milliers de fois.

Alors que Théo se lève, Jeanne lui lance :

– Dis-leur que tu l’as forgée et que s’il y a un problème, c’est avec toi que ça se règle !

Elle a toujours bien aimé Théo. Elle avait été ravie, il y a quatre ans, qu’il montre de l’intérêt pour la forge. Elle l’avait immédiatement pris sous son aile. Pour tout dire, elle l’avait deviné pédé et c’est ce sentiment d’appartenir à la même communauté qui avait déclenché sa sympathie. Son affection avait grandi pour ce gamin calme face à la forge et en même temps, enthousiaste, véritablement passionné et gracieux. Avec satisfaction, elle avait constaté que son flair était toujours bon : les années resserrant leurs liens, il lui avait avoué son attirance pour les garçons. Iels se confiaient réciproquement leurs crushs et il lui avait posé un paquet de questions sur les luttes TransPédésGouines de l’Haraka et de l’Antémonde. Mais comment se faisait-il, dans une communauté qui comptait une telle bande de féministes et majoritairement des gouines, que les questions d’homosexualité soient encore si taboues ? La solitude de Théo avait frappé Jeanne. De son point de vue, les choses avaient quand même pas mal changé : elle se sentait carrément à sa place ici, acceptée… Mais au fond, qu’est-ce qui avait réellement bougé ? Peut-être les gens s’étaient-iels juste habituéEs à quelques vieilles acharnées bricoleuses et excentriques. Avait-elle imposé son lesbianisme ou seulement son sale caractère ? À cinquante ans d’écart, Théo et elle avaient vécu une adolescence similaire par bien des aspects. Elle au lycée Beaubrun, à Saint-Étienne. Lui dans cette communauté autonome où des garde-fous féministes étaient pourtant formellement mis en place. Pour les deux, il avait fallu grandir avec l’impression d’être à part, de se savoir faire partie d’une minorité, de découvrir que peu importe où en étaient leurs parents, iels allaient être déçuEs d’apprendre l’homosexualité de leur progéniture. Jeanne soupire. Comment changer ces réflexes ? Comment faire en sorte que les normalEs se sentent moins entièrement légitimes et naturellEs ? Même si l’exclusion sociale n’existe plus pour Théo, pourquoi l’hégémonie hétérosexuelle demeure-t-elle encore ?

– Salut Jiji.

Jeanne sursaute sur son banc.

– Je n’y crois pas, tu es revenue voir ta vieille peau de copine !

Marta. Deux ans sans se voir. Ses bras serrent fort le corps de Jeanne et le timbre de sa voix, son odeur, tout lui fait prendre conscience à quel point sa vieille amie lui a manqué. Ensemble, elles ont longtemps formé un binôme de choc. Marta est grande, d’une carrure imposante alors que Jeanne est petite et sèche. Nul besoin de cravate ni de chapeau et encore moins de lunettes noires : côte à côte, elles ont toujours formé un duo comique qui surpasse les Jake et Elwood des Blues Brothers.

– Comment ça va Jiji ? lui demande Marta en la dévorant des yeux. Quoi de neuf au pays des vélas ?

– Ça va tranquillement ! Vous me manquez un peu, bande de chacales !

Grands sourires des deux amies.

– Et toi Marta, qu’est-ce que tu fous là ?

– J’avais besoin d’un petit break de Valencià et j’avais promis de passer te voir.

– Heureusement que je n’ai pas compté les jours…

– Arrête tout de suite tes reproches, l’interrompt Marta en lui décochant un coup dans le bide que Jeanne pare facilement.

Et les deux amies s’engagent pour quelques minutes dans un combat frénétique. Malgré sa taille, Jeanne prend progressivement le dessus.

– T’as toujours de bons réflexes, ma vieille ! lui fait remarquer Marta, interrompant le jeu, le souffle court.

– La vieille te dit merde ! sourit Jeanne.

Elles restent assises dans l’herbe pour reprendre leur souffle, savourant le plaisir des retrouvailles.

Marta et Jeanne s'étaient rencontrées à la fin des années 80.

Elles avaient monté un collectif non-mixte de lesbiennes radicales, dans une grande et vieille maison qu’elles avaient retapée dans les Landes. Elles avaient décidé de ne plus subir le patriarcat, le capitalisme et toutes les oppressions entremêlées. Elles avaient besoin de vivre en autonomie paumées dans la cambrousse. C’était aussi un lieu de ressources pour des femmes en galère et elles organisaient des stages européens d’autodéfense et de wushu.

En 2001, Jeanne avait pourtant quitté la grande maison. Malgré la belle ambition collective, elle tournait en rond : après douze années passées ensemble dans les Landes, la bande était pas mal sclérosée. Ce phénomène n’a jamais été réservé aux seulEs hétéros ! À l’époque, Jeanne se sentait étouffée par le mélange des petites manies ménagères, des drames passionnels et des histoires de cul… Le tout couronné par des désaccords politiques sans cesse remâchés. Les polémiques n’étaient pas nouvelles mais avec les années elles s’étaient transformées en impatiences et en engueulades dignes des pires vieux couples… Jeanne n’était pas assez maso pour supporter à quinze personnes ce qu’elle avait décidé de ne jamais vivre à deux. Cela ne l’empêchait pas de croire, encore et toujours, à la puissance émancipatrice des collectifs. Elle avait simplement besoin de nouvelles rencontres : les discussions qui n’étaient plus possibles à la maison le seraient peut-être ailleurs. Elle était donc descendue à Toulouse vers un nouveau collectif et une nouvelle ambiance.

Jeanne ne voulait en aucun cas renier le lesbianisme radical qui leur avait sauvé la peau, à elle et à toutes ses copines. Elle aimait toujours leur manière sulfureuse de démonter les catégories du « féminin » et du « masculin » en affirmant qu’en tant que lesbiennes, elles n’étaient pas des femmes parce qu’elles n’acceptaient pas d’être dominées par les hommes. Simplement, ça ne suffisait plus, Jeanne devait changer d’air, se poser les questions autrement. Le milieu queer radical de Toulouse, en floutant les catégories, ouvrait des horizons féministes plus larges. Jeanne avait tout de suite aimé leur rejet frontal des conceptions essentialisantes, telles que la Nature de La Femme ou le fait de se considérer lesbienne ou hétéra de naissance. Mais elle savait que son ancienne bande y verrait une trahison idéologique gravissime : faire entrer dans leurs univers de lutte des personnes ayant décidé de revêtir des identités masculines ou, pire encore, ayant été éduquées en tant que garçons avant de se « camoufler » sous une identité de femme… Lorsqu’on a passé sa vie à se battre pour avoir ne serait-ce que le droit d’exister pour ce que l’on est sans avoir choisi, pour ce que l’on ne peut cesser d’être à moins d’être tuée, comment accepter que d’autres choisissent leur identité comme un vulgaire accessoire de supermarché ? Comme s’il suffisait de porter une jupe pour ne plus être un homme ou de ne plus vouloir subir la violence pour qu’elle disparaisse ! Après des années à défendre la non-mixité, comment accepter qu’elle soit mise en cause, au nom de la radicalité politique, par une bande de types aux slogans dignes de McDonald’s et Benetton, « Venez comme vous êtes », le queer-paillettes comme parfaite manifestation du capitalisme avancé…

Jeanne aurait bien voulu convaincre ses amies séparatistes que sa nouvelle bande n’était pas si bête ni si individualiste. Iels faisaient logiquement des ponts entre les violences sexistes et homophobes et les violences transphobes. Il ne s’agissait pas de faire la compétition du plus grand nombre d’assassinats mais bien de nourrir des alliances entre de nombreuses personnes subissant ce qu’iels nommaient depuis si longtemps « la culture du viol hétéro-patriarcale ». Pour Jeanne, il était même très clair que les TransPédésGouines renouvelaient d’une belle manière les analyses matérialistes, en portant attention aux rapports de classes et aux dominations croisées, en pensant les oppressions comme des systèmes de privilèges et de hiérarchies très concrets. Iels ne déclinaient pas les identités pour le plaisir mais bien comme des leviers pour des luttes collectives. Et à ce titre iels ne trouvaient absolument pas problématique d’utiliser des outils comme des temps en non-mixité. Iels voyaient simplement la possibilité d’en constituer plusieurs en fonction des moments, et toujours entre personnes subissant une oppression et non entre dominantEs.

Malgré les incompréhensions et la culpabilité d’avoir quitté les Landes, Jeanne avait tenté de s’expliquer. Elle était revenue de nombreuses fois, insistant sur la nécessité de s’intéresser au monde qui bouge, aux jeunes qui en veulent. Les engueulades avaient vraiment été sévères et elle avait fini par lâcher l’affaire.

Une fois en ville, elle s’était attelée pendant dix ans à consolider les solidarités dans cette bande de déjantéEs TransPédésGouines et féministes toulousainEs, préoccupéEs un peu trop par la fête. L’insurrection de 2012 leur avait permis de renforcer encore leurs luttes et d’affronter ensemble l’arrivée des guerres et des pénuries.

Les années suivantes, Jeanne avait enfin pu renouer avec les Landes, parvenant par étapes prudentes à tricoter de nouveaux liens entre ses vieilles potes séparatistes et ses camarades TransPédésGouines. L’Haraka faisait radicalement converger leurs objectifs : affermir des valeurs féministes dans un monde en totale reconstruction, pour contrer cette affreuse tendance des révolutionnaires à idéaliser l’ancien temps, soi-disant empli de bon sens.

Au printemps 2015 donc, un mélange improbable de vieilles féministes et de queers radicalEs avait convergé, depuis Toulouse et les Landes, vers l’Ariège du Nord, à Pamiers. Pour vivre une nouvelle aventure, cette fois-ci en mixité et sur des bases anarchistes : la production autogérée de cycles en tout genre. Un moyen de se trouver une place, en soutenant matériellement la commune libre occitane, dans cette zone frontalière où tout était à réinventer.

Face à l’hostilité ambiante, leurs dissensions internes avaient été reléguées au passé en un rien de temps. ToutEs les hippies, paysannEs, gauchistes, communistes, anarchistes du coin s’étaient misEs à flipper de la place qu’iels prenaient. Sans parler de leur look et de leurs idées tordues. Cette belle communauté, en théorie ouverte sur l’homosexualité et les transidentités, avait d’abord trouvé dégueulasse et bruyante la bande de féministes-mal-baisées qui débarquait. Comme le nombre fait la force, les nouvellEs arrivantEs s’en étaient foutu, c’était leur problème d’hétérosexuellEs coincéEs. Et iels s’étaient entièrement consacréEs, en bonnes bricoleuses, à cette folle idée de construire une manufacture de cycles. Les vélos, denrée rare et précieuse puisqu’ils étaient devenus la première source d’énergie et de déplacement.

Même si le gros de l’activité se concentrait sur les vélos, dès le début iels avaient aussi proposé d’ouvrir un atelier de réparation des mécaniques simples et petits électroniques : râpes à légumes, moulins à café, presse-purées, stations d’aiguisage, machines à coudre, perceuses, pétrins, meuleuses, et autres coupe-fritures. Banco, tout le monde avait accroché et les liens s’étaient faits, les mains dans le cambouis, par petites touches. Faut dire qu’iels avaient donné tellement d’iels-mêmes pour que ça marche ! C’était la première usine à démarrer dans le coin, on manquait cruellement de tout. Il y avait un enthousiasme un peu fou à venir apprendre, faire, regarder, visiter. Iels s’étaient installéEs dans une ancienne fonderie métallurgique qui comptait encore pas mal de machines. Des moments d’ateliers s’improvisaient sans cesse dans des non-mixités différentes en fonction des besoins et des énergies. Le 8 mars 2017, la Manuf en vela avait été inaugurée à l’occasion de la journée internationale de luttes des femmes, en souvenir de toutes les provocations joyeuses qu’elles avaient pu inventer à l’époque de l’Antémonde et en solidarité actuelle avec toutes celles encore coincées dans les « États libres ». « En vela » signifiant éveillée en castillan et le féminin de vélo dans la folle réinvention de la langue.

L’ouverture de cette Manuf avait été grandiose. Tout le monde passait filer des coups de main, les pauses du midi étaient bondées. Autour des tables, les discussions revenaient souvent sur les oppressions, les privilèges et la structuration de la région. C’était un lieu où se retrouver, où toute la vallée passait et toutEs s’enthousiasmaient à chaque nouvel objet qui sortait des hangars. Et sans aucun doute, c’étaient leur manière de s’imposer avec fracas, leurs compétences et leur goût acharné de la transmission, leurs exigences intransigeantes et blagueuses qui avaient, petit à petit, mis à mal les remarques misogynes, racistes, homophobes et transphobes.

Un hululement rauque déchire l’horizon pour annoncer que le repas est prêt. Ce bruit de conque, plus ou moins hésitant selon les talents de la trompettiste de service, évoque toujours à Jeanne les râles d’agonie d’un animal mythique…

Les deux amies se mettent en route en claudiquant sur le sentier rocailleux.

– Ah, ça me fait plaisir d’entendre le bruit de ce coquillage… Je me sens comme revenue à la maison !

Même si Jeanne est ravie de cette visite surprise, elle sent planer une ombre autour de la venue de son amie.

– Alors, quel bon vent t’amène ?

Marta la regarde, les yeux un peu trop écarquillés :

– Pourquoi cette question ? Je te l’ai déjà dit, je viens juste rendre visite à ma meilleure pote…

– Juste… Je te connais Marta, tu ne fais rien par hasard et encore moins pédaler des centaines de bornes juste pour me voir ! Qu’est-ce que tu ne voulais pas juste m’annoncer par un mail ? Quelqu’une est morte ?

Marta ne dit rien, regarde le paysage mais commence à rougir.

– Allez, accouche Marta !

Jeanne déteste les mystères.

Le visage de Marta s’illumine enfin. Elle agrippe les épaules de Jeanne et sautille comme montée sur ressorts, malgré ses genoux de sexagénaire :

– Jiji, j’ai une incroyable aventure à te proposer !

Le repas collectif est l’occasion de retrouvailles chaleureuses pour Marta. Elle papillonne d’une table à l’autre, jonglant entre le catalan, le français et le basque ; elle prend des nouvelles et trinque aux avancées techniques de la communauté. Elle parle fort, enthousiaste. Plus de quatre-vingts personnes déjeunent ce midi. Depuis l’autre bout de la grange, Jeanne entend Marta qui s’émerveille des ouvertures sur la façade sud, qui ensoleillent merveilleusement la grande salle. Jeanne n’arrive pas vraiment à manger, son assiette de pâtes aux blettes est presque pleine. Elle suit du regard son amie. Sa vie pourrait une fois de plus basculer : doit-elle faire ce long voyage avec Marta et la bande de meufs ? Ça fait un sacré bout de chemin jusqu’à Sevilla. Elle calcule rapidement, environ 1200 kilomètres… Aïe, est-ce que sa véla tiendra le choc ? Forcément qu’elle tiendra ! C’est son vieux corps qui lâchera… Elle serait la plus âgée du groupe, elle a maintenant soixante-dix piges et ses amies entre trente-cinq et soixante. Elle serait la special guest, lui a annoncé Marta. Ses hanches sont abîmées et elle se sait plus fatiguée qu’avant. Trouver un véhicule à moteur ? Ces temps-ci, le carburant s’est encore raréfié. Elle peut faire une croix sur une réservation de loisir : la priorité est aux charges lourdes et aux transports d’urgence. Si la survie de la communauté n’est pas un minimum en jeu, il faut se démerder autrement. Mais se rendre si loin en véla… Elle n’a pas envie de retarder les Valen’Dykes. Elle n’a pas envie de se montrer fatiguée, d’être à la traîne et d’abîmer son image de gouine vénère. Elle pourrait prétexter une hospitalisation à Sevilla pour réquisitionner une voiture-ambulance. Non, ce serait la honte de faire ça… Mais elle pourrait quand même faire valoir son âge pour réserver une place sur un camion de marchandises. Jeanne imagine la réponse du tac au tac de Marta. Ça casserait l’esprit de groupe, voyons Jiji, on voyage toutes ensemble ! Ce n’est pas ton genre de bouder les défis collectifs. Sinon, elles pourraient toutes faire du stop, seules ou par deux. Les chauffeusEs de fret aiment avoir de la compagnie, même s’iels n’ont pas toujours de vraies places. Le problème, c’est de trimballer toutes leurs affaires avec elles…

Jeanne rembobine le film :

– Jiji ! Une maîtresse de wushu du monastère Yongtai va venir donner une formation à Sevilla pour une durée de six mois. La formation commence le premier jour de l’automne. C’est Nath qui l’avait croisée dans un monastère de femmes en Chine avant l’Haraka. Elles étaient restées en contact même pendant le soulèvement. Cette meuf est vraiment curieuse de vivre notre révolution et de voir comment nous fonctionnons dans nos régions autonomes. Elle veut partager ses connaissances avec des féministes pour que nous les enseignions massivement aux filles de nos communautés. Elle arrivera en cargo dans l’été. À l’AG, nous nous sommes dit qu’il fallait te prévenir. Alors, j’ai enfourché ma véla jusqu’ici. C’est toi qui nous a initiées ! Tu es notre maîtresse de wushu… Ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques ?

– Tu rigoles Marta ! Je ne suis la maîtresse de rien du tout !

Jeanne avait fait ses premiers enchaînements l’hiver 87 en Allemagne avec une équipe de gouines fières et puissantes. Elles étaient venues d’un peu partout en Europe pour une semaine de rencontres en non-mixité. Jiji avait sympathisé avec la camarade d’Angleterre, enfant d’immigréEs chinoisEs, qui avait organisé les ateliers de wushu des animaux. Elle se rappelle bien cette année-là, 1987, le début de sa passion pour les arts martiaux chinois et la mort de son père.

Marta la regarde en insistant de la tête.

– Bon, oui, j’ai un peu de savoir-faire, concède Jeanne.

– Jiji, ça fait combien d’années que tu pratiques ?

– Trente-quatre ans, répond-elle après un court silence.

– Nath lui a parlé de toi, elle serait ravie de te rencontrer. Tu es un peu notre star à nous, la flatte encore Marta.

– Mouais, la plus vieille surtout.

– La plus expérimentée ! rectifie Marta.

Jeanne sent un frisson lui parcourir la colonne. Ici, elle a son petit rythme de croisière, elle est ancrée sans s’ennuyer. Mais bien sûr, se contenter sagement de ce qu’elle a serait trop simple. Elle sent l’appel du large, elle imagine déjà les tempêtes et tous ces nouveaux horizons.

Le dessert arrive, les pâtes refroidies baignent dans l’assiette. Marta la sort de ses rêveries en revenant s’asseoir sur le banc de bois.

– Hé Jiji, tu m’emmènerais à la Manuf, que je vois l’évolution de ce joyeux bordel ?

– Per descomptat Marta.

Jeanne s’enfile tranquillement deux ramequins de fraises, pendant que Marta se gave de poires en bocaux. Elles se regardent en souriant. Marta, dans un élan de nostalgie heureuse, entonne le chant des travailleuses de l’usine de bicyclettes :

– La fabrica de Bici secava per les feministes…

– Fa soroll els mascistes estan emprenyats.

Le silence se fait autour d’elles. Leurs voix sont justes et s’harmonisent agréablement, le ton grave et rauque de Jeanne s’accorde bien à la voix plus soutenue et aiguë de Marta. Les plus vieillEs reprennent le chant alors que les jeunes écoutent, raviEs de cet imprévu. Le blues se répand de table en table, pour finir par emporter le réfectoire entier. Quelques secondes suspendues. Puis, bras dessus bras dessous, elles sortent rejoindre leur véla, quittant la grange fraîche pour affronter la chaleur de cette après-midi de juin.

La course est effrénée. Les deux amies dévalent la colline qui les sépare de la Manuf.

Essoufflée, c’est Jeanne qui arrive en tête. Elle ironise :

– Tu deviens trouillarde Marta ?

– Non mais tu as vu l’état du chemin ! Et puis, je n’étais pas sûre de ma véla. J’avais peur que les freins lâchent et m’envoient le cul dans l’eau de l’Ariège.

– Je vois, tu ne fais plus confiance aux ouvrièrEs de la Manuf ! la titille Jeanne.

– Tu préfères que je ruine notre journée en la passant à la Maison de santé avec un genou en vrac ? riposte Marta, joviale.

– Tu as toujours galéré pour faire confiance…

Cette fois, la remarque tombe sèche. Jeanne se sait trop franche. Elle aimerait parfois pouvoir faire autrement.

Elles arrivent sur une rue parfaitement vide entre deux hangars immenses et gris. Elles les contournent par la droite et débouchent en plein soleil sur l’esplanade d’entrée de la Manuf.

– Hé Jiji ! Le parking à vélas a changé de place ?

– Oui, et il a triplé de volume !

Marta contemple le vaste abri et ses tôles couvertes de graffs. Des dizaines de vélas y sont garées en ligne.

– Wahou, effectivement, ça ressemble à une desserte de transport en commun. Vous n’avez pas chômé !

– Le grand rêve des vélas collectives a vu le jour, Marta. Elles permettent de faire la navette entre différentes zones de la communauté : la Manuf, le bourg, les plantations, la Maison de santé… énumère Jeanne avec satisfaction.

– La petite touche communiste ! plaisante Marta. Quelle abondance ! Vous collectivisez toutes vos vélas maintenant ? Tu n’as plus ta Bàlima ?

– Si, bien sûr ! Personne ne m’en séparera ! Ce n’est pas parce qu’on a un système collectif qu’on ne peut plus avoir sa propre bicyclette.

– Mais quand est-ce que vous avez eu le temps de faire tout ça ?

– L’année dernière. Nous avons organisé un mois de chantier communautaire au printemps pour fabriquer les bécanes, construire les abris, aplanir et repaver les chemins… Un mois de repli pour gagner en confort. Nous avions prévenu à l’avance les autres régions qu’on ne fournirait plus sur cette période. C’était fou et ça rappelait l’énergie des premiers temps : imagine six à huit-cents personnes toutes en train de travailler sur le même chantier !

– Et le libre-service, ça fonctionne ?

– Ça roule carrément !

Comme souvent en matière de vélas, iels se sont inspiréEs de pratiques nées dans les années 80 de l’Antémonde, des ateliers autogérés aux Pays-Bas et en Allemagne, et des premières critical mass qui luttaient contre les bagnoles en ville. Jeanne entreprend une description détaillée de leur nouvelle organisation en matière de transports. Marta, sûrement pour la taquiner, fait le parallèle avec les récupérations capitalistes de la fin du siècle : les randos à vélo du vendredi soir juste pour le fun et pour la promotion des marques de sport ; les stations de location de vélos et de bagnoles électriques en self-service. Impossible pour les deux amies de se souvenir si ce concept de vélo à louer avait bien marché, ni dans quelles années exactement.

Ici, chacunE peut voyager à sa guise et aucune véla n’est identique.

– Elles sont vraiment belles, toutes alignées comme ça !

s’exclame Marta.

Jeanne a soudain l’impression d’un troupeau de joyeux squelettes, piaffant d’impatience. Sous l’abri, les vélas sont bien sûr immobiles et silencieuses, mais la profusion des couleurs et des formes leur donne un aspect mouvant, vibrant, comme si elles n’attendaient qu’un unique coup de pédale pour se lancer dans une escapade débridée… Toutes sortes de vélas pour toutes sortes de besoins : des modèles individuels, traditionnels ou en tricycles bien stables pour les plus vieilleEs et les plus jeunes, des modèles pour transporter d’autres personnes : sidebikes, biplaces, triporteuses. La plupart disposent de remorques, assemblées de fourches de vélas, de bambou et d’osier, légères et solides.

– Ce sont leurs imperfections, sans peinture chromée pour les cacher, qui rendent nos vélas si belles, décrète fièrement Jeanne.

Imaginez Picasso qui dessine une forêt de vélas et vous avez à peu près le tableau. Ce n’est pas fin, pas chiadé, d’une certaine manière c’est franchement grossier : un assemblage de tubes boulonnés. Mais ça dégage de la force et de la volonté, ça a son charme, c’est tout. L’époque du tout récup est depuis longtemps révolue. C’était bon pour les premières heures de l’Haraka. Depuis, il a fallu réinventer les pièces, apprendre à travailler le métal à la main : fondre, mouler, forger. Il a fallu expérimenter, réfléchir, essayer, réfléchir encore, améliorer. Et tout ça jusqu’à obtenir des prototypes fonctionnels, adaptables, assemblés avec un minimum de soudures, parce que ça demandait trop d’électricité ou de gaz, la soudure.

– Bricolées mais bien pratiques, non ? la flatte Marta.

– Pratiques et belles ! acquiesce Jeanne.

– Et imagine dans vingt ou trente ans, Jiji ! Quand la Manuf sera redevenue une usine digne de ce nom !

Jeanne reconnaît bien là les ambitions pro-industrielles de Marta mais elle n’a pas envie de relancer la polémique. Pour Jeanne, les vélas de 2021 sont parfaitement adaptées à leurs réalités matérielles mais elle garde cette remarque pour elle. Elle répète avec conviction :

– Elles sont parfaites, parfaitement parfaites !

Jeanne sent son amie l’observer consciencieusement, tandis qu’elle déplie sa canne, avec toute l’assurance et la précision possibles. Jeanne se concentre pour ne pas trembler, pour confirmer l’image que projette Marta sur elle. Elle aime être sous son regard, sentir que Marta admire sa force, sa constance. Son crâne rasé, son bandeau de borgne, son marcel taché et son vieux jeans… Rien n’a vraiment changé. Quelques rides en plus et ce nouvel accessoire, cette badine qui est finalement un prolongement logique du personnage. Jiji la pirate, Jiji maîtresse des lieux, c’est bien à ça que tu penses, ma chère amie ?

Elles passent le grand portail pour arriver sur une vaste cour, presque un tarmac. Huit larges bâtiments d’usine les entourent, certains à ossature métallique comme on les construisait il y a plus d’un siècle, d’autres dans le plus pur style bétonné de la fin du xx^e^. Six d’entre eux servent d’entrepôts de stockage. Jeanne et Marta retrouvent Théo dès l’entrée, avec sa pièce à livrer à l’atelier Roulements.

– Non, mais t’avais dit que tu voulais épargner tes jambes et maintenant t’es là ? T’aurais pu l’apporter toi-même ton rouage ! râle Théo en voyant Jeanne.

Pas rancunier, quinze secondes plus tard il retrouve le sourire et file apporter la pièce.

Elles n’ont pas le temps de faire le tour de la cour que Théo les rejoint déjà en courant pour participer à la visite commentée. Iels déambulent ensemble au milieu des stocks. Théo connaît la Manuf depuis son enfance : il avait dix ans quand elle a rouvert ses portes et il a pour ainsi dire grandi avec chaque amélioration apportée.

– Vous récoltez encore des matières premières ? s’enquiert Marta.

– Très peu, reconnaît Jeanne.

– Mais il y a de la marge, rassure Théo alors qu’iels s’arrêtent devant une montagne de carcasses métalliques non triées. À mon avis, on a de quoi bricoler pour au moins… les quarante prochaines années !

– En es-tu si sûr ? Ça file parfois plus vite qu’on ne le croit.

Théo fait un rictus à l’envers mais ne réplique pas. Marta en veut toujours plus. Pourtant, Jeanne est d’accord avec son apprenti : il y a de quoi faire pour des années, il n’y a pas à s’inquiéter. La quasi-totalité du stock a été constituée lors des campagnes de tri post-insurrection. Dans les entrepôts suivants, le matériel est rangé par matière : cuivre, acier et fonte, inox et laiton, zinc, plomb, étain et aluminium. Il y a aussi les plastiques et quelques boxes pour le verre. Le tout est étiqueté par utilisation possible : voitures, camions et tracteurs, vélas, objets ménagers…

Seul le plus vieux bâtiment au fond de la cour, énorme et en pierres de taille, a été rénové. Sur une large pierre au-dessus de l’entrée principale est gravé « 1817 », date de création de la fonderie métallurgique. Marta s’arrête sur le perron pour contempler les lettres dorées rajoutées deux siècles plus tard : la manufacture en vela, dans un style mastoc chic, comme elle adore. Iels avaient choisi ce bâtiment-là parce qu’il disposait d’une vieille roue à eau. Les trois mois d’été, lorsque le débit de la rivière devient insuffisant, la manufacture ferme ses portes et libère ainsi la main-d’œuvre nécessaire aux travaux des champs, à la retape des baraques et autres chantiers collectifs.

– C’est aussi la période des voyages longue distance, souligne malicieusement Marta.

Jeanne sourit doucement. Marta est quand même gonflée : après avoir milité des années pour rétablir la continuité de la production, elle prétexte la pause estivale pour l’attirer à Sevilla… Avec tout son blabla contre la dégradation des machines à l’arrêt et les pertes de productivité ! Théo pousse un caillou du pied vers l’un des murs.

– Ça me fait toujours plaisir de retrouver cette petite ambiance indus’, commente Marta. On se prend des effluves du vieux monde jusqu’au fond des poumons, ça nous rafraîchit !

Les bâtiments à perte de vue, le goudron craquelé, le béton poudreux, les architectures éclectiques de plus d’un siècle d’histoire industrielle, reliques de l’aéronautique… Jeanne plisse les yeux. Avec le temps, elle n’y prête plus aucune attention : le super terrain de jeu pour gosses a effacé le caractère sordide de la grande étendue d’asphalte.

– Vous imaginez à quel point ça grouillait là-dedans ! s’exclame encore Marta. Les allées et venues quotidiennes des ouvrièrEs en voiture individuelle, les bus, les camions vides et pleins. Et le bruit ! Cent fois celui d’aujourd’hui ! Les moteurs des véhicules et des machines réunies, les avions en survol dans le ciel…

– C’est bizarre Marta, on dirait que tu as la nostalgie de tout ça, soulève Théo. Tu crois que les gens qui bossaient ici étaient heureuseEs à l’époque de l’Antémonde ? Tu penses vraiment que c’était agréable de vivre dans un tel boucan ? Ce monde est mort, autant profiter du calme. Je n’imagine pas un instant vivre entouré de moteurs à explosion.

– Marta fait toujours ça ! C’est une provocatrice qui prétend qu’il y a bien plus de poésie dans un désert industriel qu’au cœur d’une forêt ou dans le ruissellement de l’eau.

– N’empêche, continue Marta en franchissant les portes, ce qu’on a mis en place est super mais c’est limité. Si vous augmentiez la cadence de production, si vous invitiez encore du monde à vous rejoindre, vous pourriez développer un atelier d’innovation digne de ce nom ! Vous pourriez multiplier les machines.

Justement, les voici, les machines… celles qui permettent de cintrer, couper le métal, percer, aplatir, modeler, polir. Les ateliers sont grands, pas très lumineux. Beaucoup de place est laissée pour circuler, c’est propre et il fait frais. Dans la première salle, une vingtaine de personnes travaillent, la plupart devant des bouts de vélas. Un petit groupe est agglutiné à la fenêtre où iels se grillent une tige tout en commentant ensemble une liasse de plans techniques. Pour sûr, rien à voir avec l’ambiance du siècle dernier, les trois-huit, le contremaître et le travail cadencé. CertainEs ouvrièrEs s’interrompent pour accueillir Marta amicalement. Même après quelques années d’absence, elle est toujours reconnue comme une des fondatrices ici. Leur respect est touchant et la flatte mais elle décline poliment le titre honorifique de pilier pour le refourguer à Jeanne… qui s’en passerait bien elle aussi : elle fait un peu trop partie des meubles à son goût. Il y a souvent des pannes, même si ça s’améliore d’année en année, alors la petite forge de Jiji-la-bougeotte est la baraque incontournable. Et Jeanne est la sorcière à métal du village pour les pièces de rechange non usinables, pour les adaptations de nouvelles machines. L’importance de son rôle s’est encore accentuée avec le départ des autres.

Marta raconte justement à Théo son arrivée à Valencià avec le reste de leur crew féministe, l’aventure de leur nouvelle usine là-bas. Jeanne voudrait écouter son amie des heures mais l’assemblée qui s’est formée autour d’elles l’assaille comme d’habitude de questions techniques, de demandes de coups de main pour des pièces endommagées dans la dernière semaine. Jeanne répond avec bonne volonté mais avec lassitude aussi : elle est comme l’administratrice réseau en chef de la Manuf, sauf qu’il n’y a plus de chefs… Cela s’est fait insidieusement, dans l’implicite et ça l’épuise.

À l’autre bout de la Manuf, la fonderie dégage une tout autre ambiance. C’est la partie la plus récemment installée et tout le monde en est fièrE. Là, une dizaine de personnes s’affaire. Il fait encore plus sombre et la chaleur y est suffocante. Le boulot de la fonderie est vraiment impressionnant. Dans un coin, une grande quantité de moules est stockée. La fonderie produit des billes, des roulements, des vis, des boulons, des tubes, des cadres, des structures de selle, des cages à roulement… En face, un immense tas de charbon de bois. Jeanne adore se plonger dans cette atmosphère grisante de métal en fusion. Tout commence par la séance d’habillage : pour éviter les coups de chaud, il faut se transformer en cosmonautes. Jiji a un peu de mal à marcher sans sa badine. ToutEs les trois rejoignent le groupe en train de contempler la ferraille qui fond dans les chaudrons. Malgré le bruit, chacunE échange ses impressions sur la qualité de l’alliage. Plusieurs personnes se relaient pour surveiller et nourrir le four et scruter les changements d’état du métal. C’est un moment agréable, très contemplatif… jusqu’à la fusion éclatante des matériaux. Théo arpente la salle d’un bout à l’autre, sautillant malgré sa lourde cuirasse. C’est fou et magique. Marta et Jeanne se rapprochent l’une de l’autre. Leurs yeux valsent entre les rougeoiements. Elles se tiennent la main, fusionnent avec leurs souvenirs. Un silence soufflant et crépitant, empreint d’alchimie.

Après un long moment de méditation au milieu du vacarme, Marta relance son amie :

– Vous avez investi les deux autres ateliers derrière ?

– Pour quoi faire ?! On a assez de boulot comme ça.

– Ce serait le moment de relancer les fourneaux de ces salles-là, non ? Vous changeriez radicalement d’échelle…

– Marta, la fonderie a multiplié par sept sa production en deux ans, c’est amplement suffisant.

– Retaper les fourneaux existants serait plus simple que d’en construire d’autres, non ?

– Mais on n’a pas besoin d’en construire d’autres ailleurs.

– Ça vous permettrait de vous spécialiser dans la production de métal, quitte à réinstaller l’usine de vélas dans un autre bled…

– Marta… Tu étais là, avec nous. Tu sais bien qu’on a tout lancé de zéro. On a augmenté la production de manière quasi constante et on est perpétuellement limite en main-d’œuvre.

Théo ouvre les bras, agacé, lui aussi :

– Et qui voudrait travailler ici tous les jours ? Toi peut-être ?

Théo parle rarement fort, mais il faut bien couvrir le ronflement des fourneaux. Jeanne n’ajoute rien. Marta sourit l’air narquois, ce qui finit d’énerver le garçon :

– On ne va pas s’auto-exploiter pour accéder au paradis des révolutionnaires… Toute la région nous sollicite mais on ne peut pas suivre. Et c’est très bien comme ça… Dis quelque chose, Jiji !

Mais c’est Marta qui réplique, visiblement satisfaite de les provoquer :

– Il me semble qu’il y a des besoins et qu’on a le devoir de fournir un minimum, non ?

– Un minimum ?! mugit Théo. Dis plutôt un maximum ! Jiji ! Elle m’énerve là ! J’ai pas envie de faire du monotâche toute ma vie pour contenter les théoriciennes de la révolution ! Elle n’arrête pas de dire bande de petits joueurs, bande de feignants…

– Je dis juste que vous pourriez avoir un peu d’ambition, chicane Marta. La relance de la Manuf, ça demandait de la folie. Si on n’avait pas rêvé un minimum, on tournerait toujours avec quatre petites forges de rien et dix clés à molette.

– Mais retournes-y dans tes rêves ! Parce que nous, avec dix clés à molette, on s’en sort très bien ! Tu veux augmenter la production, mais pour quoi ? Pour aller à l’autre bout de la planète quand ça te chante ? À quoi bon voyager vite et loin ?

– Vite et loin Théo ? relève Jeanne en rigolant. On construit des vélas, pas des jets supersoniques quand même. Il me semble qu’il nous reste un peu de marge…

– Vous me dégoûtez avec vos délires antémondistes, fulmine Théo. Moi, je suis allé trois fois à Toulouse dans toute ma vie et je me porte parfaitement bien ! Marta, tu devrais avoir honte de traverser l’Europe depuis le centre de l’Espagne juste pour le plaisir ! Jiji, dis-lui que ça craint !

– …

– Merde, j’ai l’impression d’être face à mon grand-père au même âge que toi, là. Et d’abord, la Comunitat Valenciana n’est pas au centre de l’Espagne, mais sur la côte méditerranée.

– Je m’en fous de tes précisions géographiques, je n’irai jamais dans tes contrées, c’est trop loin pour les humainEs !

Jeanne fixe Théo interdite : elle ne lui connaissait pas cette ferveur antidéplacements.

Marta poursuit sur un ton semi-scandalisé, semi-amusé :

– Je voyage si je veux. Mince, tu es déjà si coincé pour ton âge… Voyager c’est grisant, ça renforce et ça donne du recul sur ce qu’on fait.

Et se tournant vers Jeanne :

– Qu’est-ce qu’on a foutu Jiji ? On leur a tellement bourré le crâne aux jeunes, qu’iels sont prêtEs à retourner à l’âge de pierre. C’est flippant. Mais profite donc de ta jeunesse, Théo !

Il a les larmes aux yeux. Jeanne le regarde avec affection et

perplexité. L’Haraka a effectivement donné naissance à une génération de

primitivistes exemplaires… Elle tente d’adoucir l’ambiance :

– On ne peut pas dire que tu sois diplomate, Marta. Avec ton toujours plus et mieux, tu oublies de faire des compliments, tu dévalorises même ce qui a été accompli…

Marta dément, répète que tout est génial et qu’il s’agit juste d’entretenir la flamme de l’ambition. Jeanne insiste, souligne que Marta a parlé des deux salles vides de derrière, sans s’attarder un seul instant sur la relance de la fonderie d’acier, qui est quand même une sacrée prouesse.

– Remise en service du haut fourneau, le four réchauffé, la cisaille, la machine soufflante trois cylindres et la chaîne de moulage et refroidissement. Et tout le monde nous sollicite. Réalise, Marta ! On autogère la fabrique d’acier !

Théo a l’air un peu regonflé par les mots de Jeanne. Celle-ci l’encourage à décrire lui-même le détail de l’organisation. De mauvaise grâce, il s’exécute… pour retrouver son enthousiasme au bout de quelques secondes :

– En fait, on prête les locaux, explique-t-il. Il y a un planning et les groupes viennent utiliser la fonderie. Nous continuons seulement à produire les pièces pour les vélas. Nous l’utilisons environ six jours consécutifs par mois. Après, ça tourne. Ce que nous fournissons en plus, c’est unE techniciennE référentE pour garantir la sécurité des personnes et des machines et s’assurer de la qualité de l’acier produit. Nous demandons aux camarades qui viennent de former des grosses équipes. Et ça marche, malgré la technicité.

Jeanne évoque ensuite les débats, toujours houleux, sur l’approvisionnement en charbon de bois. La discussion tourne technique et la tension redescend. C’est l’usine de Saverdun qui les fournit toujours. Mais elle a dû elle aussi tripler sa production.

– Comment s’en sortent-iels, à Saverdun ? s’intéresse Marta.

– Pas plus mal qu’à la fonderie. Comme c’est du travail plutôt usant, iels ont pris le même fonctionnement qu’ici, par solidarité ponctuelle.

– Solidarité ponctuelle ? Encore un nouveau concept… relève Marta en agitant sa casquette comme un éventail dans la chaleur suffocante.

– Imagine, commence Jeanne appuyée des deux mains sur sa canne, l’air professoral. Un quartier de Foix veut lancer un grand chantier de réparation des machines à laver. Iels ont besoin d’une soixantaine de pièces, iels nous sollicitent pour utiliser la fonderie deux jours. Nous leur demandons, en échange de l’espace, d’aller travailler deux jours à Saverdun, soit dans les fours à bois qui produisent le charbon, soit au bûcheronnage des arbres.

– Plutôt malin. Mais avec ce fonctionnement, réfléchit Marta, la production doit rester limitée, le turn over empêche une spécialisation efficace.

Elle ne lâche jamais.

Alors qu’iels quittent la fonderie pour entrer dans l’atelier Roulement, Jeanne jette un coup d’œil à Théo pour s’assurer qu’il ne remonte pas sur ses grands chevaux. Mais il a l’air calme. Elle répond donc à Marta :

– Hummm… Personne n’a très envie de recréer des logiques productivistes par ici. Pas de quoi s’inquiéter de ce côté-là, la débrouille est vraiment ancrée. Par contre, on n’a aucune garantie que la solidarité reste effective durablement si cette énergie d’entraide se perd, ou si des groupes ne jouent pas le jeu du travail. Souvent, je me demande comment transmettre ce fonctionnement aux générations suivantes. Je veux dire, il faut leur transmettre l’Antémonde aussi, pour qu’iels comprennent qu’on ne peut pas se passer de travailler pour les autres…

Sur ce coup-là, Théo ne peut pas s’empêcher de répliquer :

– Oui bah, à entendre Marta, ce serait plutôt votre génération, les individualistes consuméristes. Je n’ai pas spécialement la sensation que les gens de mon âge soient partiEs pour vous laisser tomber. Alors les leçons de morale… Saverdun, c’est une réussite.

– Et les arbres ? Ça n’entraîne pas trop de déforestation ? coupe Marta.

– Avec des niveaux de production raisonnables, on entretient plutôt la forêt, contrecarre Théo dans un sourire grinçant.

Jeanne confirme :

– Oui, à Saverdun, iels sont obsédéEs par la déforestation qui a eu lieu au xix^e^. Bien sûr, on n’en est pas encore là, mais iels l’ont tout le temps en tête. La production ne peut pas augmenter à l’infini. On s’en sort plutôt bien, Marta, je te jure !

– Vous semblez vivre dans un monde merveilleux. Bravo ! Excusez-moi de ne plus supporter les réunions casse-tête pour fabriquer vingt vélas par semaine, quand on pourrait en faire cent cinquante pour la même dose d’efforts.

Marta donne une bourrade dans les côtes de Théo. Elle ne peut pas s’empêcher de grincer encore :

– Mais ne t’en fais pas, Théo, tu ne m’auras pas sur le dos longtemps : je vais retourner fondre des vis et polir des billes dans ma province.

– Vous faites encore ça à la toile émeri, Marta ? demande Jeanne en lançant un regard complice à son apprenti.

– Ne me parle pas de la toile émeri, Jiji ! Quel enfer, le boulot le plus chiant du monde… Et tout à la main. Comment faites-vous ici d’ailleurs ? Vous avez toujours l’heure de travail obligatoire par semaine ?

Jeanne répond en pointant silencieusement sa badine en direction d’une machine haute et complexe au fond de la pièce. Marta se rue sur l’engin pour inspecter sa technicité.

– Nous nous sommes pris la tête pendant six mois mais la machine à poncer les cages à roulement a été fabriquée, lui explique Théo après l’avoir rejoint. Fini l’enfer ! Vois-tu Marta, nous avons réussi à nous sortir de l’urgence de la production pour réfléchir à sa création…

– Ça a dû être une belle fête, le jour où vous l’avez mise en marche.

– Moins grande que le jour où on a livré quarante-cinq bus à pédales à Toulouse : un convoi de plus de cent cinquante personnes, soixante-dix kilomètres avalés en un jour ! Tu sais, le jeune coincé réac, il y va quand même de temps en temps à la ville…

– Même qu’il y vit des histoires ! complète Jeanne pour taquiner Théo.

Théo les a quittées après une dernière tirade sur l’antémondisme persistant de la vieille génération. En remontant lentement vers la bicoque de Jeanne, les deux amies en discutent longuement. Ces questions de transmission, de précautions qui se transforment en morale, du traumatisme de l’Antémonde qui se répercute par ricochet sur les plus jeunes… Elles ne vivent plus dans la même communauté mais leurs analyses restent proches : il y a un vrai manque d’énergie. L’Haraka exubérante s’est assagie… iels se contentent de trop peu maintenant.

Marta fait une énième allusion à Sevilla, que Jeanne balaie pour poursuivre la discussion entamée : comment faire le lien avec la nouvelle génération qui n’a pas vécu ces années folles ? Quel ciment pourrait colmater un tel gouffre ?

– Et ce n’est pas comme si votre départ avait aidé, note Jeanne, railleuse.

Elle se cale à la fenêtre et se roule une clope tout en poursuivant :

– L’automne 2018, lorsque vous vous êtes toutes barrées, ça a été une sorte de traumatisme local… Je me retrouvais seule à maîtriser vraiment les machines, à pouvoir diriger la maintenance. Chaque panne plongeait les autres dans l’impuissance. Le premier hiver, au fil des incidents, tout le monde s’est rendu compte de l’ampleur du travail que notre groupe de féministes avait fourni, et de l’importance d’une vraie équipe de maintenance. Au printemps, le moral était complètement dans les chaussettes. Beaucoup s’étaient épuiséEs à maintenir la cadence des années précédentes. Une fierté assez masculine, je dirais, qui a fait place à la colère, puis au découragement. À quelques-unEs nous avons réfléchi au nouveau fonctionnement. Réduire la production provisoirement pour ouvrir plus de temps de formation et de maintenance. J’ai plus ou moins revécu nos débuts… Mais avec moins d’affinités féministes.

Jeanne s’interrompt pour allumer sa clope. Elle penche sa tête vers la fenêtre pour évacuer la fumée de ses poumons :

– Nous ne sommes pas passéEs loin de la fermeture. J’en ai eu des sueurs froides toute l’année 2018… Ce qui nous a sauvéEs collectivement, je pense, c’est notre devoir de solidarité : les demandes de matériel de la part de communautés voisines et plus lointaines n’ont cessé de croître. Personne ne voulait les lâcher, c’est ce qui a donné la force aux nouvellEs d’apprendre.

Jeanne fait de nouveau une pause, tire une taffe sur sa roulée.

À l’époque de Marta, iels étaient cinq à la maintenance. Aujourd’hui, un groupe de vingt personnes répare les machines, répond avec patience à leurs perpétuelles défaillances. Comme Marta l’a découvert lors de la visite de l’après-midi, un troisième atelier a été mis en place en parallèle de la série et des roulements, un atelier Créa. ChacunE y va de son invention, bidouille des vélas plus folles les unes que les autres, rajoute des accessoires.

– On a bien amélioré le rembourrage des selles par exemple. Un truc tout simple, avec de la paille de chanvre. Et puis on a des nouveaux systèmes pour coupler des outils, comme des débroussailleuses à plateaux, des trucs inédits !

Jeanne voudrait aussi partager son enthousiasme pour des initiatives plus artistiques : certainEs ont modifié la structure de base des cycles pour en faire d’hallucinantes œuvres d’art roulantes, véhicules tout droit sortis d’univers steampunk… Mais elle n’a pas trop envie que Marta, avec ses exigences productivistes, remette en question ce qui la rend si joyeuse dans ces vélas de carnaval. Elle se contente donc d’expliquer :

– Nous avons mis la Créa en route pour retrouver la passion et le sens. Beaucoup exécutaient les pièces uniques sans savoir construire l’intégralité d’une véla. L’enthousiasme en prend forcément un coup. Il y a donc deux groupes : celui qui bosse sur les systèmes d’entraînement et de vélas stables. L’autre sur de la conception de pièces spécifiques et originales. Et ça tourne en fonction des envies, les équipes se recomposent tous les deux mois.

Jeanne écrase son mégot.

Marta évoque leurs propres innovations à Valencià. Là-bas, iels ont mis l’accent sur la commodité intergénérationnelle : des selles confortables, des protections contre le soleil, des dérailleurs avec beaucoup de pignons afin de démultiplier l’effort. Après une grande inspiration, Marta remet sur le tapis una vez más le voyage à Sevilla :

– Puisque ça tourne si bien ici, l’ancienne mérite tout de même une petite pause…

– Mes hanches ne suivront pas, se lamente Jiji en tapant dessus. Elles ne suivront pas, Marta.

– Mais tu t’entraînes tous les jours Jiji ! Tu es dans une forme formidable… Avoue plutôt que tu me caches quelque chose.

– …

– Si ce n’était qu’une question de capacités physiques, tu aurais réfléchi à des alternatives. Tu m’aurais déjà proposé de faire la route en tandem ou autrement.

– Quoi ? Et partir sans Bàlima, ma véla supersonique en bambou ! Non non Marta, ma Bàlima et moi, nous resterons là. Mon cœur est bien ici. Je laisse ma place aux jeunes, des aventures folles j’en ai déjà plein la tête.

– Ton cœur est bien ici ! s’esclaffe Marta médusée. C’est bien la première fois que je t’entends dire que ton cœur peut se contenter d’une seule chose ! Je ne pensais pas que tu avais changé à ce point-là !

Marta a la gorge serrée. Elle se retourne, fait mine de s’en aller. Jeanne attrape son amie par la manche et la serre contre elle.

– Tu sais bien qu’il n’y a que les idiotEs qui ne changent pas.

– Et aussi les vieilles biques de ton espèce, ma Jiji.

Le soleil s’est levé il y a à peine deux heures. Sur l’esplanade, deux silhouettes côte à côte ont entamé une danse lente et minutieuse, un prolongement de celles qu’elles ont partagées pendant la nuit. Les corps sont lestes et entièrement dévoués à un combat imaginaire face à la vallée. Deux silhouettes tirées par le ciel, en parfaite symétrie. Les griffes tendues vers l’univers, leur posture affronte le monde tout en l’englobant.

– Ma-bu… Pu-bu… Xu-bu… Gong-bu…

À voix basse et rauque, Jeanne chuchote les indications du tao du Tigre de fer du wushu des animaux qu’elles ont appris plusieurs années auparavant et qu’elles ont chacune exécuté des centaines de fois depuis. Fin du mouvement.

– Tes gestes sont précis, Marta… la grande carne s’est assouplie !

Marta ne semble pas d’humeur à répondre à la provocation de si bon matin. Elle préfère répliquer :

– Jiji, tu m’avais parlé de la forme à l’éventail Les démons de nuit recherchent la mer. Tu voudrais bien me la montrer ? Je ne l’ai jamais vue exécutée.

– Ok, mais je suis déjà bien vannée, alors ce sera lentement.

Jeanne prend son éventail brodé de roses rouges dans son sac d’entraînement et se déplace au centre de l’esplanade. Elle prend une grande inspiration et commence par saluer les démons. Malgré sa lenteur, elle ne touche plus vraiment terre, ses mouvements glissent dans l’air, le clac de l’éventail rythme les attaques. Marta, figée, oublie presque de respirer pendant les cinq minutes de ce spectacle guerrier codifié.

Puis Jiji essoufflée s’approche enfin de son amie :

– On va petit-déjeuner maintenant ?

Marta dissipe de la main la fumée qui lui arrive en pleine tronche et prend sa chicorée sur la table en bois ronde.

– Pourquoi tu t’obstines à rester dans ce trou paumé ?

Jeanne répond par une moue silencieuse. Un petit vent parcourt la terrasse, pousse les miettes lovées au creux des assiettes à s’échapper. Jiji vient de s’allumer sa première clope de la matinée, la meilleure ! Leurs deux visages sont irradiés de soleil mais leurs traits se sont durcis, les yeux perdus dans les collines avoisinantes.

– Jiji, tu coupes ton tabac à quoi ces temps-ci ?

– D’habitude à la sauge. C’est œstrogénique. Et toi ?

– J’alterne surtout entre lavande et menthe. Je fais ça pour l’haleine ! rigole Marta en remontant sa lèvre supérieure sur ses dents jaunies. Tu prends vraiment de la sauge pour raison de santé ? Parce que j’ai vu les champs en arrivant, vous avez bien augmenté votre production de tabac ! Huit hectares à vue de nez. Avec tout ce que vous produisez ici, vous avez quand même les moyens de le fumer pur, non ?

– Tu me fais rire : comme si on ne produisait que pour nous. Il faut bien partager avec les régions du Nord où la culture est impossible… On ne va pas les laisser en rade les pauvres. Tu veux que je te dise ? Nous, les fumeusEs, nous sommes une espèce en voie de disparition. On ne peut pas forcer les jeunes qui ne fument pas à cultiver du tabac.

Marta pouffe :

– Meuh si.

Elles éclatent de rire. Marta enfonce le clou en imitant Jeanne et sa canne :

– Théo, mon chou, va cultiver du tabac pour ta vieille tata Jiji, la tox de service. Ça t’apprendra à être poli ! Fallait pas critiquer les mœurs antémondistes de sa bonne amie Marta !

Jeanne, prise de fou rire se tient les abdos.

– On n’est jamais à l’abri de dynamiques autoritaires.

Marta reprend sur le ton de la confidence :

– Des fois Jiji, je me dis que je pourrais arrêter la clope : ça me fatigue un peu de toujours compter avec le rationnement… et de découvrir une fois sur deux que ma réserve de tabac a moisi.

– Moi, jamais, décrète Jeanne avec fermeté. Je suis trop vieille pour changer ça. Quand je n’ai plus de tabac, je fume n’importe quoi. La barbe de maïs séchée, ça marche pas mal, même si ça arrache bien les cordes vocales et le palais.

Marta fait un petit rire entendu et glisse sur le sujet de discorde :

– Tu n’es pas prête à arrêter la clope mais tu es capable de te priver d’aventure. Je ne te reconnais pas sur ce coup-là Jiji. Refuser de rencontrer cette maîtresse, refuser d’apprendre de nouveaux taos ! La mixité t’a retourné le cerveau ou quoi ?

Jeanne laisse filer le reproche en soufflant des petits nuages blancs.

– Tu ne vas pas rester croupir ici jusqu’à la fin de ta vie. On te surnomme Jiji-la-bougeotte, tu dois faire honneur à ce surnom débile. Allez, viens prendre un peu l’air !

Marta regarde sa camarade puis se tait. Elle se rend sûrement compte que le ton qu’elle prend n’arrange rien à la situation et a même tendance à braquer Jeanne.

– Je me suis sédentarisée, Marta. Ce n’est pas toujours simple mais je t’avoue que j’y trouve du plaisir et même de l’enthousiasme. Même si ça te paraît saugrenu. Tu es le loup, je suis la panthère. Tu as choisi une bande, j’ai finalement choisi un lieu, un territoire avec ses qualités et ses défauts. Tu sais à quel point les choses mettent du temps. Susciter l’envie d’apprendre, de réfléchir pour transformer nos vieux mécanismes… ça prend des plombes et j’ai envie de continuer à m’y inscrire.

– Mais toi-même tu es fatiguée de l’inertie des autres, la coupe Marta. Si j’avais gardé les mails où tu te moquais des vieux chnoques, je te les mettrais sous le nez, là !

– Tu pointes ça comme une contradiction, pourtant, c’est de vous écrire à vous, mon ancienne bande, en critiquant les mécanismes de Pamiers, qui m’a aidée à prendre de la distance, à avancer sans laisser tomber. C’est très précieux de pouvoir me lâcher avec des copines qui me comprennent. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas heureuse ici.

Jeanne se lève, rentre dans la petite maison en pierre et revient avec une pochette en carton bouilli. Sur la couverture est dessiné un prototype de véla à plusieurs étages.

– Tiens Marta, feuillette si tu veux, ce sont des dessins, des croquis, des notes sur mes impressions de Pamiers, depuis notre arrivée. Tu te souviens de cette énergie qui nous poussait de l’avant, qui nous rendait folles furieuses acharnées ?

– Tu parles si je m’en souviens !

– Eh bien c’est en restant ici après votre départ que j’ai réalisé que cette curiosité, ce goût de la découverte et de l’amélioration n’existait pas chez tout le monde… et ça m’a d’autant plus passionnée de rester. De ne pas les lâcher. De chercher ce qui nous pousse à transformer les lieux dans lesquels nous vivons, de dépoussiérer le petit moteur qui se trouve en chacunE d’entre nous…

Marta ne répond rien. Elle a si peu d’empathie pour les personnes extérieures à sa propre bande, et encore moins quand ce sont des mecs.

Elle feuillette le porte-documents et déroule les photos. Des sténopés de l’évolution de la Manuf, des maisons réhabilitées, des lieux communs, des photos des potes en plein chantier.

– Tu as une photo de Cheikh avant son cancer, soupire Marta d’envie. Qu’est-ce qu’il est beau là, avec sa clope au bec sur le toit de la Bugaderia !

– Alors, attends un peu ! lui répond Jeanne en tournant les pages. Là ! Regarde-le trinquer accoudé au bar MeufsGouinesTrans du Mas-d’Azil. C’était pendant sa fête de départ, avant son grand périple vers le Sénégal.

Jeanne sent monter la nostalgie, à regarder ces visages dans la lumière du matin. Cheikh a été son meilleur allié à Toulouse. Un trans’ grande gueule et très coquet, facteur à mi-temps et fada de vélas. Iels avaient bien baroudé ensemble et partagé les pires années de guerre civile et de disette. SoudéEs par la précarité. Mais il était parti en 2019 rejoindre son autre chez-lui. Surmonter un cancer lui avait fait revoir ses priorités.

Le silence s’éternise sur leurs souvenirs. Marta reprend :

– Qu’est-ce que tu veux Jiji, je n’ai pas envie d’attendre. Je veux faire mille choses et profiter de la vie. Vivre pour les potes qui ne sont plus là !

– C’est cette énergie qui nous a poussées à être moteurs et, d’une manière, meneuses. Vous êtes parties. Moi non. Et je suis encore plus indispensable seule que nous ne l’étions à plusieurs. Vous avez fait vos choix. J’assume mes responsabilités ici.

– Tu sous-entends que nous avons fui nos responsabilités ? demande Marta, piquée par le moralisme de Jeanne. Mais nous n’avons jamais demandé à être au centre, les gens nous ont laissé faire, ça les a bien arrangéEs.

– Je ne fais aucun reproche. Je dis juste que pour certainEs ici, nous sommes allées trop vite. Je ne dis pas que c’est mal, je l’ai juste constaté en restant.

Jeanne frappe machinalement sa canne contre le sol comme pour donner plus de conviction à son propos :

– Marta, nous avons remonté une usine entière ! Et puis un beau jour, nous avons annoncé : dans six mois, nous serons toutes parties, alors à vous de jouer maintenant ! J’ai mis une énergie hallucinante dans la transmission. Je suis même restée alors que vous avez tenu parole. Crois-moi, ça ne me réjouit pas que les gens se reposent encore autant sur moi, mais je n’ai pas le choix.

– Si ça te saoule vraiment, tu peux te barrer prendre l’air un moment ou toujours… Iels devront bien un jour ou l’autre trouver des solutions sans toi.

– Il ne s’agit pas de ça…

– En es-tu certaine Jiji ? Je crois que tu flippes de perdre ta place.

– T’as pas tort, concède Jeanne après quelques secondes de réflexion. Elle me plaît, ma place de vieille sorcière du village. Je n’ai pas besoin de plus, je me réjouis du rythme de cette communauté. Je suis une retraitée satisfaite et épanouie. Alors belle aventure à vous, mes gouines préférées, je reste dans ma cabane.

Jiji se lève, rentre dans sa petite maison de bergère, branche la batterie reliée aux haut-parleurs et connecte son lecteur MP3. La voix claire et enveloppante d’une chanteuse féministe passe la porte.

– Tu te rappelles cette chanson d’Anne Sylvestre ? Les gens qui doutent ? lance Jeanne.

– Non, boude Marta.

– Je dirais qu’elle parle de celles qui n’ont pas envie de prendre beaucoup de place, de celles qui prennent aussi le temps d’écouter leurs émotions et celles des autres, de celles qui ont besoin de temps pour comprendre et parfois se contredisent. C’est sûr qu’elle ne parle pas de nous deux ! Mais chaque fois que je l’écoute, je pense à certaines de nos camarades… qu’on a tendance à oublier.

La chanson replonge Jeanne dans le passé.

– Tu te rappelles du concert à Toulouse en 2013 ? Celui au théâtre du Capitole ? On l’avait réquisitionné pour une soirée féministe avec du hip-hop, du punk et de la chanson. C’était hétéroclite et génial…

– J’en ai encore des frissons… Claudine Lebègue avait joué aussi, se rappelle Marta.

– Exact.

– L’un des plus beaux concerts de ma vie quand j’y repense.

Cheikh était une pile électrique ce soir-là. Il n’arrivait pas à croire qu’il avait réussi à rassembler toutEs ces artistes pour un concert. En plus de toute l’orga, il leur avait dégoté un bouquet de roses rouges à chacunE. Un sacré challenge dans une période de pénurie, en plein dans les affrontements post-insurrectionnels avec les nationalistes.

– Je revois encore Cheikh rentrer dans le Capitole les bras chargés de fleurs…

– Être nostalgique et sédentaire n’empêche en rien une virée de quelques mois entre copines. Tu as de nombreuses années devant toi pour vivre paisiblement ici… mais au moins tu auras reçu ton bouquet de roses.

Nuée de libellules. La lune est quasi pleine et se reflète sur le bras de rivière paisible. Les grenouilles coassent à pleins poumons et les castors font d’infatigables allers-retours. Des gouttes ruissellent sur les joues de Jeanne, assise, sa canne sur les cuisses. Marta est partie fâchée et triste en fin d’après-midi. Elle a pourtant promis de revenir en avril, après la formation de wushu, pour transmettre les nouvelles techniques à sa vieille amie. Théo rejoint Jeanne sur la rive, il a dû la voir s’éloigner du village. Iels restent un moment silencieux, le son de la cascade un peu plus loin la remplit de calme.

La main de Théo tapote l’épaule de Jeanne :

– Ta pote t’a apporté une mauvaise nouvelle ?

– Non, au contraire, une très bonne… soupire Jeanne.

– Alors ?

– Alors, j’ai brassé de vieux souvenirs toute la journée, j’ai le cœur triste, mes amiEs me manquent…

Jeanne parle lentement, une hésitation à la limite du bégaiement.

– Et ?… dit doucement Théo.

– Et j’ai refusé une aventure de wushu… Elle m’aurait fait partir presque un an. J’ai envie de rester auprès de toi, auprès de vous. Ma vie a été assez mouvementée comme ça, j’ai aussi besoin de profiter de ce qu’on a construit ici et de vivre sans me poser des milliers de questions. C’est la voie de la sagesse…

Théo la regarde, un peu sceptique :

– Mais tu as l’air déçue. Cette décision ne devrait pas te rendre si triste… Peut-être que ce n’est pas la bonne.

Jeanne se tourne vers Théo et le scrute dans les yeux :

– Si, c’est la bonne, je le sens, je le sais. J’ai envie de continuer à te voir grandir, je vais profiter d’un été à la cueillette et aux conserves. Je ne m’ennuie pas ici.

Tout cela est vrai, mais elle prononce ces derniers mots sans grande conviction.

– T’as pas envie de revoir ton ancienne bande ?

– Ah si, ça me ferait carrément plaisir.

– Alors, c’est quoi ton problème ? Tu as peur que ton corps ne tienne pas le choc ?

– Ma grand-mère est allée jusqu’à 93 ans. Je compte bien en faire autant, hein.

– Bon, mais du coup… suggère Théo.

– Du coup quoi ? réplique Jeanne sur la défensive. J’ai plein d’amiEs auxquellEs je tiens, ici !

Elle prend Théo par les épaules, il se love dans ses bras. Après quelques minutes, le garçon murmure :

– Tu sais, moi aussi peut-être un jour je partirai.

– J’imagine que tu ne partiras pas bien loin, relève Jiji doucement moqueuse.

Théo se marre en silence. Elle se reprend :

– Oui, tu as la vie devant toi, il faut que tu en profites. Moi, j’en ai profité un max, il y a peu de choses que je regrette. Mais ce genre d’aventure n’est plus de mon âge, il faut que je m’écoute là-dessus… Et moi aussi, un jour je partirai…

– Tu crois vraiment que la vieillesse vaccine des regrets ? demande nonchalamment Théo.

Bàlima ronronne sous le ferme coup de pédale. Il fait déjà très chaud en cette fin de matinée et Jeanne a mis un chapeau en osier à larges bords pour se faire de l’ombre. Avec ce couvre-chef, elle ressemble plus à une paysanne qu’à une pirate, ça l’agace mais elle préfère quand même le confort de la fraîcheur.

– Hola, ¿cómo estás?

Un mec d’une soixantaine d’années lui lance des clins d’œil à la volée.

– Mascle, lui répond Jeanne.

Elle hallucine, à son âge, il y a encore de vieux croûtons pour la draguer. Ils ne se calment donc jamais ces types ! Une fois qu’elle a dépassé le port de Sagunt, elle s’arrête pour regarder la Méditerranée et les décombres des vieux aménagements touristiques de la côte. Elle respire l’air marin, un large sourire aux lèvres. Il lui reste une cinquantaine de kilomètres pour rejoindre ses camarades féministes à Valencià. Pour la motiver d’arriver dès le premier août, Marta lui a promis une fête pour son anniversaire. Ravie de son revirement, elle lui a annoncé qu’elles seraient toutes là pour accueillir ses soixante-dix ans de la plus noble des manières.

Mais d’abord, Jiji se dépoile. Elle scrute l’horizon, prend une grande inspiration et plonge dans l’eau salée.