Le mélange théorie-vaisselle

Mai 2021, midi, Genève, cantine des Pâquis – Maud

Un bol de vinaigrette dans une main et un saladier de carottes râpées dans l’autre, je parcours le réfectoire des yeux, à la recherche d’Arina. Les tablées sont pleines à craquer, le brouhaha de discussions est animé et joyeux, coude contre coude et éclats de rire incessants. Le plafond est tellement bas que malgré les larges baies vitrées, les visages mastiquant sont plongés dans un clair-obscur qui les rend difficiles à distinguer. Arina est du genre ponctuelle, je suis sûre qu’elle est quelque part dans cette foule. Mais où ? La salle semble seulement remplie de types braillards… C’est la fête de la bière ou quoi ? Non, simplement quelques mecs au milieu des autres qui parlent fort et rient à gorge déployée. J’ai l’impression de ne voir qu’eux à cause de leurs voix qui portent au-dessus du vacarme ambiant…

Je passe d’une silhouette à l’autre, cherchant Arina. J’ai beau scruter une centaine de visages, aucun n’est assez rond, aucun n’a ses yeux foncés, ses traits nets et beaux, son nez fort et sa petite balafre sur la joue.

Quel bruit ! Cet ancien restaurant devenu cantine est insupportable mais génial. Les cuisines sont très fonctionnelles, sans être spécialement grandes. Elles sont séparées du réfectoire par un immense comptoir en zinc où sont déposés les plats en libre service. Derrière le zinc, on entrevoit la vingtaine de cuistotEs qui s’agitent dans une merveilleuse cacophonie parfumée.

Comment Arina est-elle habillée aujourd’hui ? La dernière fois que je l’ai vue elle portait une robe sombre par-dessus un vieux jeans pour cacher ses rondeurs. Trouver son foulard parmi la foule de cheveux découverts ne devrait pourtant pas être compliqué… J’ai du mal à me concentrer, comme si tout ce bruit me bouchait la vue. Par-dessus les discussions, ce sont les grincements stridents des couverts dans les assiettes, les chocs brutaux des verres et des plats, qui me vrillent les oreilles… Rien à voir avec l’ambiance feutrée de la cantine de la Poterie où je me rends habituellement. Là-bas, il n’y a pas de grande salle. La cantine est installée dans une série d’anciens appartements en enfilade sur trois étages, avec une myriade de petites pièces comptant rarement plus de quatre ou cinq tablées chacune. Les fenêtres sont toutes à double vitrage avec des persiennes pour tamiser la lumière. Et dans cette ambiance très douce où les convives chuchotent plutôt qu’iels ne parlent, on utilise exclusivement des baguettes et des couverts en bois ou en plastique pour réduire au maximum les nuisances sonores…

Ici, au contraire, c’est impraticable pour les personnes sensibles de l’oreille, ce qui me rend un peu triste. Mais c’est un lieu unique, où on se sent ensemble, où on rigole fort. C’est la cantine des Pâquis.

Et puis il y a le lac, visible depuis les baies vitrées sur trois côtés, le vrai luxe ! Sur le quatrième mur, au fond de la cuisine, sous la peinture et les coulures de graisse, apparaissent en ombre des slogans tagués il y a dix ans, « Militaires, faites-nous plaisir, jetez-vous dans le lac », « Moins de cowboys, plus d’apaches », « Une autre fin du monde est possible ». Ce dernier, je ne l’ai pas vu si souvent. Moins que « Un autre monde est possible » qui semblait un cri d’espoir populaire d’après les livres sur les années 2000.

Deux à trois cents personnes mangent là, midi et soir. Contrairement à la cantine de la Poterie, ici on ne fait pas les petits déjeuners. Mais il y a un super service de midi-sandwichs pour cellEs qui ne bossent pas à proximité d’une cantine.

Face au tintamarre infernal, tout effort semble vain. Les boîtes d’œufs au plafond ne font visiblement aucun effet et commencent même à se décoller. Certaines pendouillent par endroits juste au-dessus des assiettes. J’imagine la décomposition progressive du carton-pâte, poussières à la fois sèches de la température ambiante et grasses des vapeurs de bouffe. C’est dégueulasse mais ça ne perturbe personne : ça mange et ça refait le monde. Tout va bien ce midi.

J’ai beau parcourir la salle du regard, je ne vois ni Arina, ni l’amie qu’elle m’a décrite comme une punk eighties pur style. Arina tenait absolument à me la présenter. Elle s’appelle Lydie, je crois, et arrive de Toulouse, en région autonome occitane. Si j’ai bien compris, c’est la première fois qu’elle revient à Genève depuis les débuts de l’Haraka…

Mes bras commencent à fatiguer sous le poids des saladiers quand je les aperçois enfin toutes les deux, juste au bout d’une tablée d’angle. Arina semble très concentrée sur ce que raconte cette grande femme habillée d’une jaquette noire délavée. De loin, je lui donnerais la quarantaine. Elle a les cheveux en pétard, moitié décolorés.

Quand mon regard accroche enfin celui d’Arina, elle m’invite à les rejoindre avec des gestes amplifiés par sa tunique ocre. Dans un même mouvement, elle hoche la tête à ce que raconte Lydie et pousse énergiquement la brochette de mecs coincés sur leur banc entre la table et le mur pour dégager l’espace qui lui permet de décaler sa propre chaise. L’ensemble fait un beau ballet gesticulant.

Pendant que je pose la salade sur la table, Lydie se tord vers l’arrière et étire un de ses bras, qui me paraît, l’espace d’un instant, ridiculement long. Elle attrape une chaise supplémentaire qu’elle traîne jusqu’au coin de la table. Puis elle me prend par la manche et m’assoit, presque de force, m’agrippant l’épaule comme si elle me connaissait depuis toujours. Maintenant coincée entre elles deux, j’essaie de rattraper la conversation.

– Je racontais qu’il y a une paire de semaines, on a dit au revoir à Andrée, m’explique Lydie, la main toujours sur mon épaule.

Arina me presse discrètement le bras pour me souhaiter la bienvenue, alors que Lydie me regarde droit dans les yeux. Toujours sans se présenter, elle m’interpelle avec une familiarité qui me bluffe :

– Voyons, Maud, tu l’as forcément déjà croisée, Andrée ! C’était la doyenne du collectif Pain du P’tit Lancy, une vraie carrière de squatteuse gen’voise ! Indécollable de G’nève d’ailleurs. Je ne sais pas si elle en est sortie plus d’un mois dans toute sa vie… Alors, quand elle m’a rejointe sur Toulouse en janvier dernier, âgée comme elle était, ça m’a impressionnée. Notre maison ne devait être qu’une étape avant de descendre à Perpignan voir son fils. Comme elle se sentait bien chez nous, elle a décidé d’y traîner jusqu’au début de l’été pour se faire des vacances. Et puis elle a cassé sa pipe fin août. Comme ça, dans son sommeil. Même si elle avait nonante passé, je ne m’y attendais pas. Le matin, son visage était si calme, je ne m’étais jamais dit qu’une morte pouvait être belle… Pour la cérémonie, on a fait la totale, la péniche et le cimetière. C’était vraiment un bel enterrement, avec monstre monde, même si peu la connaissaient. C’était triste et très beau.

Sa voix se trouble un peu, un mélange d’accents traînants et chantants avec encore quelque chose de plus. Avec le boucan de la salle, j’ai du mal à l’entendre… En tout cas, Arina n’avait pas menti. C’est un sacré phénomène cette Lydie. Elle m’évoque un hérisson, sûrement à cause de son nez retroussé, de son teint mat et de ses traits un peu fripés.

– Vous voyez ce que je veux dire ? demande-t-elle en resserrant son étreinte sur mon épaule.

Arina acquiesce en silence. Coincée sur sa chaise, elle croise ses bras sur sa poitrine. Comme si, en s’enlaçant elle-même, elle étreignait sa vieille amie par-dessus la table. J’aimerais échanger ma place avec elle pour la laisser papoter avec Lydie qui continue à prendre mon épaule pour de la pâte à modeler. Mais nous sommes serrées à l’angle de la table, avec nos chaises à moitié imbriquées les unes dans les autres. Je reste immobile. Lydie garde elle aussi le silence quelques instants, ses yeux s’agitent dans le vague, en prise avec une émotion insondable. Elle me lâche enfin pour s’ébouriffer la tignasse.

– Nous étions sur cette péniche au beau milieu de Toulouse, reprend-elle, à écouter ce mélange de musiques New Orleans et de slam en costumes chics… Et tout à coup, j’aperçois la sœur de Robby sur la berge en face. Nous descendions le fleuve avec nos fleurs mortuaires en papier crépon et elle, elle marchait à vingt mètres de nous ! Ça m’a vraiment fait drôle, parce que je ne savais pas qu’elle était sur Toulouse, celle-là. Je ne m’attendais pas à voir remonter le souvenir de Robby ce jour-là… Comme si toutEs mes potes décédéEs allaient être convoquéEs par le fantôme d’Andrée. J’ai fermé les yeux un moment, craignant de tomber sur une brochette de spectres, côte à côte sur le pont de la péniche… Une sorte de geistparty… Vous imaginez l’émotion ? En plus, je n’arrivais pas à remettre le doigt sur le nom de la sœur. Elle se baladait là, à portée de voix. Mais je n’ai pas osé crier. Je lui ai fait des signes. Elle ne m’a pas vue. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, elle n’a pas réagi.

Lydie laisse encore son regard divaguer quelques secondes puis se racle la gorge pour retrouver son aplomb :

– La voir, ça m’a tout fait remonter : des souvenirs de l’Antémonde, les années passées avec son frère Robby… J’ai dû ravaler un sacré coup de vieux. Comme si je réalisais seulement maintenant qu’on allait mourir un jour. Ridicule, non ?

– Avoir peur de la mort, ça n’a rien de ridicule, objecte doucement Arina.

– Quand même, insiste Lydie, c’est comme si un bout de moi était convaincu qu’on était toutEs immortellEs.

– ImmortellEs ?

– Oui, après avoir survécu à l’hiver 2013… Comme si les morts s’étaient arrêtées là. Comme si les overdoses étaient réservées aux junkies de l’Antémonde. Comme si on ne vieillissait plus… Complètement absurde, ou bien ?

– Après l’hécatombe de l’Haraka, je ne trouve pas absurde qu’on ait un peu mis de côté la question de la mort… Ça nous faisait déjà une sacrée dose, tu ne trouves pas, Maud ?

Arina tente gentiment de m’inclure dans la conversation. De ce que j’en sais, l’espérance de vie n’est pas prête de remonter au niveau de celle de l’Antémonde. Si la population de l’Haraka se maintient, c’est seulement grâce à cellEs qui désertent le capitalisme ailleurs pour nous rejoindre. Mais il est difficile d’avoir des chiffres fiables sur tout ça. Je me contente de hausser les épaules en souriant timidement. Lydie médite encore un instant sur cette histoire de fantômes et balance quelques jurons énergiques :

– De bleu ! Je ne sais pas si je me monte le bobéchon ou quoi, mais apercevoir cette femme, ça m’a fait réaliser que je n’avais pas pensé à Robby depuis des années… Désolée de semer ma caque avec ça.

Lydie ne devrait pas s’excuser : je n’avais jamais entendu parler ni d’Andrée ni de Robby avant, mais les histoires de l’Antémonde me passionnent…

En 2012, j’avais quinze ans et j’étais coincée chez mes parents. Ma vie se déroulait sur un petit nuage. Chouchoutée par mon papa et ma maman, famille protestante bien sous tous rapports, élève à l’École Internationale, je rêvais d’un beau mariage et d’une carrière comme diplomate. J’avais une salle de bains, un dressing personnel et une vision très naïve du monde… Je n’ai pas vu venir la révolution. Je ne comprenais rien à ces grèves et ces blocages et je zappais quand ça en parlait à la télé. De toute manière, je n’étais en lien avec personne d’impliquéE et ça ne m’intéressait pas spécialement.

C’est seulement après l’été 2012, avec l’annulation de la rentrée scolaire sur toute la Suisse romande, que j’avais tilté : la vie normale, c’était fini. J’avais brusquement réalisé qu’il se passait ce machin historique dans le monde et dans ma vie, un changement sans retour en arrière possible. Ça avait été une découverte soudaine, violente, archiconfuse. J’avais bien quelques camarades de classe qui se disaient révolutionnaires mais nous n’étions pas proches. J’étais incapable de démêler le monde que nous quittions et celui qui s’annonçait. Tout était enchevêtré, les images du merdier capitaliste et celles de la révolution en cours.

Dix ans plus tard, cette confusion me poursuit : j’ai perpétuellement besoin d’explications, comme s’il m’était impossible de mettre le doigt sur ce qui a si profondément changé, sur ce qui date de l’Antémonde et ce que nous avons inventé depuis. Ce flou me taraude, une sorte de besoin jamais assouvi de préciser ce qui s’est passé. Mon amitié avec Arina m’aide à démêler ces flous, à bâtir des fondations sous le château de cartes. Je me dis des fois que je devrais faire historienne, ou au moins archiviste. Mais je n’ai jamais pris contact avec les cercles Histoire qui existent sur Genève. Comme si c’était trop tôt, comme si je devais me documenter toute seule, encore un peu, pour ne pas me sentir à côté de la plaque. Arina reste donc ma principale entremetteuse : elle me présente régulièrement des gens, me passe des livres… Et moi, j’absorbe tout ce que je peux, les récits officiels, la litanie des hauts faits, le contexte géopolitique d’avant. Ce que je préfère, ce sont les histoires qui nous ramènent au quotidien des années 2000. Avec seulement cinq ou six années de plus que moi, Lydie et Arina ont comme une génération d’avance : pendant que ma mère me planquait sous une couette en espérant que ça passe, elles vivaient l’Haraka sous guarana…

Je relance Lydie :

– Robby, c’était un copain à toi ?

– Oui, un copain. Un copain maintenant mort et enterré. Pardon, mort et incinéré. Dommage qu’à l’époque on ne lui ait pas organisé une cérémonie comme celle d’Andrée. Ça aurait été vachement plus classe…

– Vous étiez dans les mêmes squats ?

– Non, non. Quand j’ai rencontré Robby, il n’y en avait déjà plus trop à G’nève.

– C’était après Zappelli et l’expulsion de RHINO alors ?

Lydie me regarde bizarrement.

– Tu connais ce salopard de Zappelli, toi ? Tu fricotes avec les procureurs ?

– J’ai lu toute une pile de Roberta en fouillant les archives de l’intersquat. Il y avait plein d’infos sur les occupations et la répression.

Arina me regarde en souriant et insiste à son tour :

– Alors Lydie, vous vous êtes rencontréEs comment, Robby et toi ?

– Il m’a ramassée sur un coin de trottoir. Un jour de galère de plus. J’avais dix-sept ans et j’étais paumée. Il n’a pas fait de grands discours. Il m’a juste remontée chez lui. Il n’a même pas essayé de me sauter, le gars. Il a cuisiné des pommes dauphine et une paire de côtelettes dures comme du pneu. J’en ai mal aux dents rien que d’y repenser. J’ai pris une douche et il m’a fait embaucher dans leur boîte.

– Comme ça, direct ?

– Presque. En fait, on se connaissait de vue depuis des mois. Lui, il venait faire trois courses tous les soirs à la Coop. C’était un magasin de bouffe… À chaque fois, il arrivait à 18 h 18. J’avais bien remarqué l’heure pile, ça me faisait marrer. Moi, j’étais toujours à mon spot de manche à cette heure-là. Il n’avait jamais rien lâché, un vrai radin mais il me souriait gentiment à chaque fois, l’air de dire moi aussi j’ai tapé la manche un moment. Il était plutôt bonnard. Mais normal, quoi…

Lydie raconte lentement et sans cesser de manger. Elle enfourne la salade verte sans couverts ni sauce ni rien, elle empile juste soigneusement plusieurs feuilles puis les bourre par paquets dans sa bouche. Et elle parle et mâche et sa mastication ajoute au bruit d’enfer de la pièce mais elle ne s’en rend pas compte, elle parle par-dessus tout ça. Elle ne doit pas évoquer si souvent ses années de rue, car Arina aussi semble captivée.

Lydie et Robby étaient devenuEs potes en un rien de temps… avant de se perdre de vue.

– Le plus dur, c’est qu’il soit parti comme ça, conclut Lydie dans un reniflement sonore. Il n’a prévenu personne. À l’époque, il avait déjà lâché la boîte depuis une tapée de mois et entre-temps, on avait fermé boutique pour de bon. Plus personne de l’équipe ne se voyait. Alors, quand il s’est flingué… disons qu’on n’a pas vu venir.

– C’était en quelle année ?

– Au début des événements… enfin non, vu qu’on a continué à bosser un moment, je dirais un peu plus tard, début 2013. En fait, le patron avait filé dès le début. Nous, on a essayé de faire de l’autogestion pendant presque un an… mais on n’a pas réussi à trouver de fournisseurs. Alors on a lâché. C’était une boîte qui distribuait des plateaux-repas.

– Genre restauration collective ? Type Sodexo ? demandé-je d’une voix hésitante.

– Oui, de ce genre-là, mais c’était une entreprise plus petite, on s’appelait Room Paradise. On avait des contrats avec quelques restos d’entreprise, une clinique et puis les tournées à domicile, des vieux, des personnes handicapées.

Une seconde plus tard, je réalise ce qu’elle est en train de dire :

– Vous avez laissé tomber les handis et les vieux ?

Arina fait une grimace, l’air de dire : t’es en train de l’accuser, Maud, ça ne se fait pas. Mais Lydie répond de bonne grâce :

– Il y avait tout un micmac de conservation des produits, de chaîne du froid et tout. On vendait de la merde industrielle, quoi. Ce n’était même pas nous qui cuisinions, c’était tout prêt. Alors on n’a pas réussi à remplacer les fournisseurs ni à produire vraiment nous-mêmes. De toute façon, les gens se débrouillaient gratos et tout le monde crevait de faim pareil. Mais ne va pas croire qu’on n’a rien tenté !

– Et ton Robby, il a tenté quoi ? Il s’est juste défilé.

Arina tire une tronche carrément consternée. Elle me ressert deux louches de carottes râpées, sans même me demander si j’en veux. Ça fait des splotch un peu secs dans mon assiette, comme si elle voulait me punir, splotch ! splotch ! Mais moi, j’en veux, j’adore ça les carottes râpées !

– Bah oui, me répond Lydie. Il avait lâché en même temps que le boss. Disparu, envolé, pouf. Et quelques mois plus tard, sa sœur m’appelle pour annoncer qu’il vient de se flinguer… Forcément, je suis allée à l’incinération. J’ai détesté ce moment.

Elle sourit en forme de regret et poursuit :

– L’incinération de Robby, ça a été une vraie mascarade dégueulasse. Un funérarium en plastoc. Il aurait détesté.

– C’étaient vraiment les pires années pour mourir, déclare Arina.

Pas sûr qu’il y ait une année meilleure qu’une autre pour mourir.

Arina se met à raconter à son tour. Au début des années 2000, elle avait connu quelques cérémonies du même genre.

– On avait complètement perdu le sens des rituels à l’époque.

– Ça a pourri l’Antémonde de l’intérieur, décrète Arina d’un ton sans appel.

– Alors que pour Andrée, ça c’était un moment collectif ! s’exclame Lydie. Un truc plein de tenue et d’émotion, impec !

– Oui, enfin, aux débuts de l’Haraka, toutes ces fêtes réinventées, elles m’ont fait plutôt peur, avoue Arina. Tous ces efforts me semblaient exagérés, surjoués. Comme à la télé, une ambiance de documentaire sur la vie des jeunes sous Staline… Vous voyez, ce délire de révolution communiste magnifiée ?

– Tu exagères, répond Lydie. Moi je ne l’ai pas vécu comme ça.

– Excuse, argumente Arina, mais tes rituels à base de musiques, danses, déclamations et jeux d’acteurs, déconnectés de toute spiritualité…

– Ce n’était pas mes rituels, la coupe Lydie. Et de la spiritualité, il y en avait. Et même carrément plus que dans toute cette caque d’avant.

– Ok, lui accorde Arina, mais ce que j’essaie d’expliquer, c’est que sans ma foi pour les accepter, ça n’aurait pas marché pour moi. Ça a été le cas pour beaucoup de croyantEs. Toutes ces cérémonies improvisées, ça nous semblait artificiel, c’était too much. Nos repères religieux, nos manières de faire, nos assises spirituelles, c’est ça qui nous a aidéEs à comprendre, à faire le mix. On en parlait déjà l’autre jour, n’est-ce pas Maud ?

Je relève la tête de mon assiette. Arina essaie encore une fois de m’inclure dans la discussion en suggérant qu’elle et moi sommes d’accord en tous points. Elle m’agace quand elle fait ça… Je m’efforce de répondre sans amorcer la polémique :

– C’est sûr, la foi reste quelque chose d’important pour moi aussi, mais de là à dire que ça m’aide à accepter les cérémonies haraks… C’est comme deux mondes séparés.

À vrai dire, je vais rarement au temple. Je ne fréquente aucun cercle protestant. Et je ne parle plus jamais de Dieu, pas même avec mes parents comme à l’époque où on vivait ensemble. Dans un sens, heureusement qu’Arina est là pour stimuler ma foi en me parlant de la sienne, ça nous fait un lien hyper fort. C’est même ce qui nous a rapprochées : cette conviction que nous n’avions pas besoin de tuer nos dieux pour nous émanciper de toute cette merde…

– Vu que Maud m’a déjà entendue quinze fois, prévient Arina, je ne vais pas te refaire tout mon couplet… Mais je pense qu’il nous faut casser le mythe du Dieu seul et unique. Il faut inventer un polythéisme révolutionnaire pour en finir avec les guerres ! Plus il y a de monde, moins on a froid, tu vois ?

– Non, pas vraiment, répond Lydie qui se penche pour mieux entendre Arina.

– Les quartiers et les régions du monde sont tellement multiples ! Rends-toi compte, nos sanctuaires et nos rochers sont habités de divinités innombrables ! Il y a de la place pour tout ça et bien plus. Ce n’est pas un monde, ce sont mille mondes !

J’adore ces moments où Arina décrit la foule des êtres surnaturellEs qui nous entourent. Elle fait sans difficulté la jonction entre ces peuples paranormaux et tout le décorum harak. Ça dessine comme d’immenses free parties mystiques et révolutionnaires…

À ma droite, Lydie fait des moulinets avec les bras pour figurer elle aussi l’énergie des premiers temps révolutionnaires :

– Mais tes mille mondes, c’est plutôt la richesse de nos communautés qu’une question de spiritualité. C’est nos instincts collectifs, des coutumes chatoyantes et émouvantes, des célébrations qui viennent rassurer l’âme et donnent la force de se comprendre…

Je ne sais pas trop d’où sort tout cet idéalisme :

– Désolée, mais pour moi ça reste du carton-pâte. C’est toi-même, Arina, qui parlais de Staline et de décors de cinéma…

Arina a passé une étape que je ne me résous pas à franchir, elle combine sa foi musulmane avec tout ce qui s’invente. Et elle me laisse seule avec ce sentiment d’imposture, cette impression que l’Haraka, lorsqu’elle se mêle d’administrer nos âmes, bricole seulement des simulacres ridicules, mielleux et braillards.

Lydie poursuit la conversation avec une énergie de plus en plus débordante et une voix de plus en plus sonore pour couvrir le bruit autour de nous. Indiscutablement, les rituels de l’Haraka sont plus beaux que tous ceux de l’Antémonde : inauguration et baptême des maisons, danses pour les récoltes et pour toutes nos réussites, cérémonies d’arrivée, de départ, de perte et multiples commémorations. D’après elle, un besoin élémentaire de nous féliciter pour nos prouesses et de nous consoler des coups durs.

– Et ça fonctionne ! assène-t-elle, comme si le fait de parler fort pouvait suffire à me convaincre.

– Sans compter les histoires et les contes qui se colportent de région en région ! surenchérit Arina qui s’est résolument rangée du côté de l’enthousiasme révolutionnaire.

C’est d’ailleurs comme ça que j’ai connu Arina. Je m’étais enfin décidée à rencontrer le groupe de « partage d’histoires » lors d’une de leurs soirées. J’avais vu plusieurs de leurs affiches en passant au Musée d’art et d’histoire. Iels proposaient de mettre en commun nos anecdotes et récits sur la genèse de l’Haraka et de les transposer pour en faire un livre de veillée. Cloîtrée avec mes parents dans leur quartier-bunker de barges-bourges, je n’avais rien eu à raconter alors j’avais gardé le silence toute la soirée. Au moment de partir, Arina était venue me voir pour me demander si ça allait. Je lui avais répondu en la questionnant sur sa vie, sur l’Antémonde, sur l’Haraka… J’étais incapable de la laisser répliquer tellement j’étais curieuse de tout. Elle avait posé la main sur mon bras pour m’arrêter. T’es marrante, toi, tu ne veux pas qu’on se prenne une tisane demain, plutôt ? Et nous étions devenues amies.

– Écrire ces histoires, les capturer à la volée, fabriquer nos mythes et nos ancêtres de demain, c’est hyper important !

Arina mélange sans complexe mémoires historiques, spirituelles et imaginaires. Comment se créer une histoire commune quand on n’a plus d’État pour dicter les programmes scolaires ? Absorbée dans les motifs en émaux de l’assiette vide, je réplique :

– Tu crois que ça peut nous aider à y voir plus clair dans ces histoires de suicide ? Ton cousin Jalil n’avait pas supporté de perdre sa station-service, lui non plus…

– J’y ai pas mal réfléchi, tu sais. Ce n’était pas seulement perdre son travail ou ne plus savoir remplir ses journées. C’était une perte de sens à un niveau personnel. Mais je pense que beaucoup ont eu peur que la société s’effondre complètement. Alors son Robby, peut-être qu’il s’est senti piégé, inutile ou alors qu’il avait peur de retourner dans la misère…

Je ne sais pas si le visage soudain fermé de Lydie traduit de la tristesse ou de la colère mais elle nous coupe d’un ton bougon :

– Ouais bah, on n’en sait rien. On n’est pas dans sa tête. Et puis d’ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous vous passionnez tant pour mon Robby. Vous ne l’avez pas connu et vous vous permettez de balancer vos théories pourries. Mais vous n’en savez rien, à l’époque, vous n’étiez que des mioches !

Arina pouffe de rire :

– Hé Lydie, c’est toi la mioche ! J’ai deux mois de plus que toi, je te rappelle !

Lydie esquisse un petit sourire et s’assombrit à nouveau. Toutes les trois, on a presque le même âge : vingt-cinq, trente ans, quelle différence ? Celle de nos expériences c’est sûr. Lydie a vécu cent vies. Moi je suis une enfant gâtée de la révolution… Mon père bossait comme ingénieur-cadre pour un sous-traitant de Novartis, dans une usine chimique qui faisait des écoplastiques et des trucs à base de chlore. Je me rappelle le voir revenir un matin, vers 11 heures, en disant Ça y est, ils ont bloqué les portes, ils sont fous. S’ils renversent les fûts à l’intérieur, ils vont sauter avec et on aura droit à un sacré nuage. Mais iels n’avaient rien renversé du tout. Les grévistes avaient juste expulsé les dirigeantEs de la boîte et mis un bon coup de frein à la production.

Étonnamment quand Lydie reprend la parole, ce n’est pas pour râler. Elle a dû rationaliser dans sa tête de super-héroïne, car elle renifle, lâche un petit rire et déclare sur un ton conciliant :

– La révolution, c’est bien beau, mais ça a abîmé pas mal de monde. Je ne regrette rien mais tout de même, se bagarrer à mains nues et pendant des années, c’était beaucoup nous demander. Tout a changé si vite. On était presque au même endroit, au même moment, mais on n’a pas vécu les mêmes choses. Nous trois, on a pris le train de l’Haraka. Robby, ça lui est passé à côté, il n’a pas embrayé. Ça ne l’empêchait pas d’être quelqu’un de bien, mais il n’a pas suivi, c’est tout.

La clochette de la cuisine retentit, un calme inhabituel se propage. Iels avertissent que le plat de résistance aura quelques minutes de retard. L’assistance les gratifie d’un bel encouragement et les verres se remplissent pour patienter… Je me penche sur le plat de carottes. Vide, malheureusement. Ça sort tout seul :

– J’ai faim.

– Ça se voit que t’as pas connu la vraie faim, toi, me nargue Lydie.

– Bien sûr que j’ai connu la vraie faim !

Pas besoin d’avoir été au cœur de l’émeute pour avoir eu à subir la pénurie. L’arrêt des exploitations agro-industrielles avait été brutal. Les ouvrièrEs, soudain libres de leur temps, s’étaient pris les vacances qu’on leur refusait depuis longtemps ! En moins d’un mois, les réquisitions et les pillages avaient achevé les stocks, des supermarchés aux plateformes de tri. Il y avait eu des razzias et des saccages et ça n’avait pas été drôle. Mes parents avaient une peur bleue des frontalièrEs, iels s’imaginaient des hordes de barbares passant la frontière pour piller les villas. À la maison, je me rappelle surtout des stocks de céréales : elles étaient entreposées à la cave dans des barils en plastique bleu hermétiques, au moins une trentaine, que nous partagions avec deux autres familles. Une fois, j’en avais mal refermé un après être descendue remplir un bocal. Des rats s’étaient servis, laissant des crottes en échange… J’avais été punie, le drame intégral. Le souvenir est douloureux.

Arina, toujours dans l’apaisement, conclut :

– En tout cas, c’est fou comme on oublie vite la sensation de faim !

– Et c’est fou qu’on affirme tout le temps avoir oublié la faim, alors qu’on passe notre vie à parler des années où on crevait la dalle !

J’ai presque crié. Arina, Lydie et les gens autour se marrent. Je leur souris en retour. J’aimerais bien qu’elles me racontent d’autres choses, mais il faut croire que la pénurie alimentaire, passée, présente et future, est un sujet inépuisable.

– C’est qu’on n’a pas crevé la dalle tout de suite, rappelle Lydie. Pendant les barricades, les poubelles et les réquisitions dans les magasins, c’était même un peu la folie ! On dressait des banquets dans les rues avec de la bouffe en proportions industrielles. Les danettes au chocolat et la crème spéculoos à la chaîne, ça n’a vraiment pas arrangé mes caries.

– La récup des bennes, pour sûr, on s’en est bien gavéEs, confirme Arina. Mais faut dire ce qui est, sur la barricade des Avanchets, ce sont surtout les femmes qui nous ont nourriEs.

– Comme dans la plupart des grandes villes, à mon avis…

Arina et Lydie se mettent à décrire les mères et les grands-mères qui cuisinaient chaque soir de lutte pour assurer le lendemain. Elles se levaient les premières pour tenir gratuitement leur ancien job de ménage à l’hôpital, avant de revenir ouvrir l’appartement pour les copines qui campaient à l’aéroport et avaient besoin d’une douche. Je sens, à la passion de leur voix, qu’elles ont une admiration sans bornes pour ces femmes de la révolution, celles qui avaient œuvré si fort aux blocages, sans jamais oublier le reste : elles avaient porté leurs familles, leurs enfants, leurs parents à bout de bras et les sacs et les allers-retours en autobus express à Prévessin ou à Ferney et le linge à laver et la voiture qui tombait en panne et la pension de retraite qui ne versait plus rien, et encore Prends une galette ma chérie : j’en ai fait pour tout le monde, faut les prendre, je ne peux pas en manger moi de toute façon.

Les deux conteuses convoquent devant moi ces héroïnes du quotidien. Celles qui n’avaient pas oublié de sentir bon, de s’habiller propre et même avec de la classe, du style, du chien. Celles qui s’habillaient en sac et qui puaient et s’en foutaient. Celles qui faisaient des miracles avec ce qui restait de semoule et de sucre, les arrangements de voisine à voisine pour composer avec les fonds de placards. Ces élans de solidarité les avaient touchées en plein cœur, avaient donné l’exemple à des milliers de personnes. Ces femmes étaient celles qui avaient rendu possible la vie sur les barricades.

Arina et Lydie ont des étoiles dans les yeux. Ça me donne un peu le tournis et je ne peux m’empêcher de siffler :

– Fiouuuuu ! Et c’est moi qui idéalise la révolution.

– Ok, je te l’accorde, on s’emballe, rigole Lydie, on a quand même crevé de faim au bout de pas longtemps… et personne n’y pouvait rien.

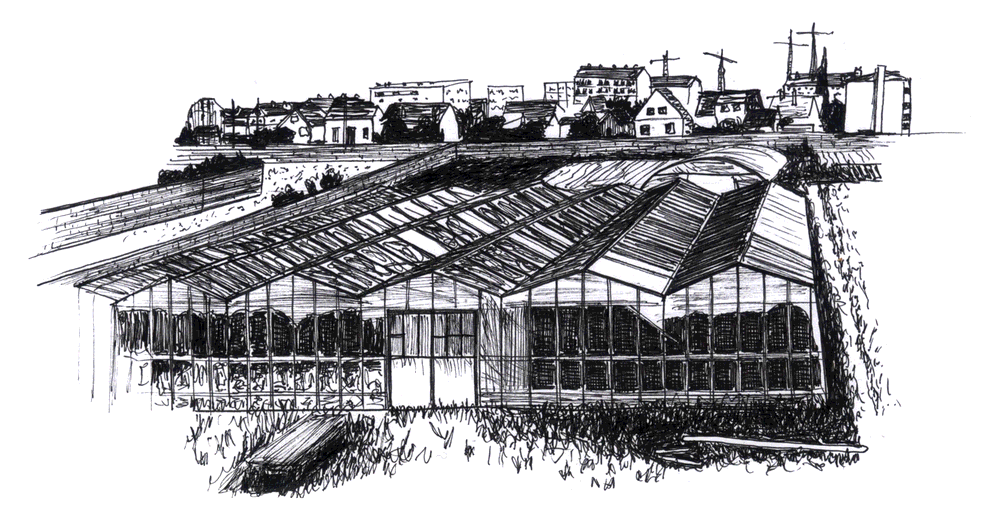

Chez Arina, personne n’avait jamais fait de potager avant. Même leur pote Spuck, qui était leur caution campagnarde, n’y connaissait rien : ses parents, tous deux ouvriers agricoles en Savoie, avaient vécu dans un deux-pièces social, au-dessus de la poste fermée, sans le moindre bout de terrain à cultiver. Après plusieurs mois vraiment difficiles et quelques batailles mémorables pour s’accaparer la plaine maraîchère entre Plan-les-Ouates et Chancy, les convois de nourriture étaient arrivés d’autres régions.

Pour cellEs qui restaient en ville, les vols et les querelles de voisinage avaient duré assez longtemps pour pourrir vraiment la vie. Heureusement, la révolution encourageait la solidarité, la mise en commun, la recherche de solutions collectives.

– Je venais tout juste d’arriver à Toulouse, se remémore Lydie. On se donnait des coups de main dans tous les sens. Je me suis mise au maraîchage avec Yamina et Mimount. Elles me racontaient leur jeunesse paysanne au Maroc. Les mains dans cette terre de terrain vague. Ça m’a donné le goût. L’année d’après, j’ai rejoint des amiEs dans le Limousin dans une grande ferme autogérée… Mon corps a grandi d’un coup !

La voilà qui s’étire sur sa chaise. À voir à nouveau ses bras se tendre, je me dis que c’est sûrement vrai.

– Je me suis sentie tellement puissante, ajoute-t-elle. On était toujours mobiliséEs, entre la boulangerie, le maraîchage, les vaches et les travaux forestiers… J’ai mis quelques années avant de redescendre sur Toulouse.

Gling, gling… Acclamations pour le plat suivant. Le bruit dans le réfectoire augmente d’un cran avec les raclements de chaises. Plusieurs personnes se dirigent vers la desserte pour aller chercher les gamelles qui viennent d’être déposées.

À Genève, pendant que les jardins publics se transformaient en potagers, le comité cantonal était parti en quête d’objets précieux. L’idée était de rassembler, en plus de l’or des banques et de la revente des œuvres d’art, de quoi acheter du blé, de l’huile et des armes aux capitalistes. C’étaient des entreprises sans scrupules qui ignoraient les résolutions de blocus de l’ONU et de la Coalition des « États libres », ainsi que s’appelaient les pays opposés à l’Haraka. Ces firmes profitaient de la guerre pour soutirer l’or et l’argent encore disséminés dans les familles des insurgéEs. La plupart se fichaient de leurs trésors de famille, il fallait bien manger. Chez moi, c’était un peu différent : mes parents avaient vraiment renâclé à lâcher les diamants de la grand-mère. Au-delà de l’aspect sentimental, iels étaient convaincuEs que ce trésor pourrait nous servir pour remplacer la monnaie qui n’avait plus cours sur l’ensemble des territoires ralliés à l’Haraka. Devant la résistance de mes parents, le comité avait sorti un flingue. Les diamants avaient été remis avec moult larmes. Des cargos-containers avaient fini par débarquer de je ne sais où, remplis de pâtes lyophilisées, de lampes à LED, d’ustensiles en plastique, de gâteaux secs, finalement de tout et n’importe quoi… et d’un nombre colossal de boîtes de conserve. Plusieurs États avaient plus formellement proposé des accords commerciaux, comme la Chine, l’Iran, le Venezuela ou encore la Turquie, l’Irlande et le Pakistan. Difficile de démêler leurs intentions : construire de nouveaux marchés ? Nuire aux États-Unis et au Japon ? Amadouer leurs propres populations ? Ou œuvrer sincèrement à l’Haraka ? Ces marchés étaient difficiles à avaler, mais quels que soient les efforts des révolutionnaires, plusieurs années avaient encore été nécessaires pour atteindre l’autosuffisance alimentaire.

Dom, notre voisin de table le plus proche, revient avec le couscous. Grands mouvements pour faire de la place entre les assiettes. Il bougonne en posant les plats :

– Un couscous sans viande, c’est pas un vrai couscous…

Pendant près d’un an, la viande était encore restée un aliment de base. Tout en servant les légumes, Lydie désigne du menton la série d’affiches punaisées sur le mur d’en face. Des posters antiques, tout droit sortis de l’Antémonde : l’une dit « Food not bombs » appelant à des repas collectifs dans la rue, une autre annonçe un mystérieux « restaurant chic et classe » dans un squat, et puis ce cochon souriant contre l’exploitation animale : « Si t’aimes la viande, mange ton cul ! » Chez Arina, le sujet était épineux. Leur cercle d’amiEs étaient toutEs végétariennEs depuis des années, par refus de l’élevage industriel et de l’exploitation animale. Sauf que la peur du manque a été la plus forte. En moins de temps qu’il n’en faut pour cuire un steak, les badges Go Vegan! avaient été relégués au passé. Repenser à tout ça donne à mon couscous un drôle de goût. Arina, elle, pouffe de rire :

– Ça m’a tellement déprimée quand mes potes se sont remisEs à manger de la viande… Vous savez ce que j’ai fait ?

– T’en as mangé, comme tout le monde ?

– Meuh non ! J’ai écrit une pièce de théâtre pour me défouler, une histoire toute tordue : ça commençait avec les viandardEs super à cran. Iels étaient bien sûr absolument hostiles à l’idée de partager leurs cadavres animaux avec les nouvellEs convertiEs. Alors iels attaquaient ces dernièrEs à coups de fusil à plomb. Les convertiEs ripostaient tant bien que mal, à coups de petit canif et autres objets tranchants de fortune. Une scène un peu ridicule. Et ça finissait en une tuerie générale sanguinolente où tout le monde s’entre-mangeait et se zombifiait en chantant, avant de se décomposer en un charnier putride et gargouillant…

– J’aurais bien aimé voir ça !

– Moi aussi ! J’ai tanné tout le monde pour monter une petite mise en scène style comédie musicale, mais je n’ai jamais réussi à rassembler suffisamment d’actricEs. Les gens préféraient se battre pour de vrai, finit Arina en faisant la moue.

Les rixes pour s’accaparer la nourriture avaient effectivement été nombreuses. Et bien sûr, elles n’opposaient pas les mangeusEs de viande aux ex-végétariennEs. La bataille s’était principalement jouée entre les productricEs en campagne et les hordes affamées des villes. Les paysannEs avaient opté pour des dispositifs anti-intrusion multiples et variés, qui donnaient aux campagnes des ambiances de taule à ciel ouvert : clôture barbelée sur plus de trois mètres de hauteur, champs piégés de mines antipersonnel ou à la dynamite, rondes armées des villageoisEs pour protéger les récoltes. Et comme à la ville, tout le monde ici avait subi la terreur des mafias et les semaines entières à mâchouiller du pneu.

Chez mes parents, on avait manqué de viande dès les premiers moments. Personnellement je m’en foutais : je n’aimais pas. Mais les adultes n’arrêtaient pas de se plaindre.

– Tu te rappelles du maïs fourrager ?! On en a tellement bouffé ! balance Lydie avec une bourrade.

– Rien que d’y penser, ça me fiche des haut-le-cœur, confirme Arina. Mais c’était toujours mieux que de cuisiner Solstice et Papote.

– Merde, Arina, tu ne m’avais jamais dit que tu avais mangé tes chats…

– Je ne les ai pas mangés, Maud, pas moi ! Tu sais bien comment ça s’est passé…

Beaucoup d’animaux de compagnie, chiens, chats, hamsters et perruches confondues, avaient fini en ragoût. La chasse avait fait tant d’émules qu’il n’était plus question de maintenir la population de gibier. On tirait les merles et les pigeons. Faisans, biches, lièvres et sangliers avaient eux aussi été décimés. Quand le gros des bestiaux avait été cuisiné, digéré et déféqué, les jardins commençaient déjà à mieux tourner, le maraîchage vivrier se généralisait. Les choses s’étaient progressivement tassées.

Tragique ironie, la pénurie alimentaire avait été un moyen radical de décimer les troupeaux et d’enterrer l’industrie animale, en quelques mois. Un gros tiers des terres destinées jusque-là à l’alimentation animale était ainsi libéré. Alors que des millions de personnes quittaient les villes en quête de terres cultivables, plus souvent par nécessité que par enthousiasme, des centaines de milliers d’hectares s’offraient à elles. Des petits élevages avaient été relancés, alors même que la production industrielle était enterrée par ce funeste banquet hyper protéiné.

– Je ne sais pas trop quoi penser de la « relance animale », mâchonne Arina.

– Moi, je trouve ça bien, décrète Lydie. ToutEs ces éleveusEs qui travaillent à la reproduction des bêtes réchappées du carnage, c’est l’avenir.

– De la même manière que l’on fait circuler les semences végétales, des collectifs font voyager quelques chèvres, vaches, chevaux, chiens… complété-je. C’est beau.

– Je ne sais pas… Cette relance, selon moi, c’est aussi une défaite éthique. Et ça, je n’arrive pas à le digérer…

– C’est le cas de le dire, glissé-je à Lydie en lui faisant un clin d’œil.

La blague est facile mais ça la fait marrer quand même. Arina, elle, ne rigole pas.

– Le fond du problème, tout le monde s’en fout, que ce soit la souffrance animale ou nos liens au vivant en général. La réintroduction, même modérée, s’est faite sans remise en question.

– Le plus impressionnant, c’est de voir à quel point nos habitudes peuvent changer vite.

– C’est sûr, quand on n’a pas le choix, on fait avec ce qui vient… répond Arina avec amertume.

– Mais au-delà de la question animale, c’est quand même toute la production alimentaire qui a été révolutionnée ! insisté-je.

– Tout à fait d’accord avec Maud, appuie Lydie. Par exemple sur Toulouse, ces derniers temps, on continue la destruction des immeubles, dans l’idée de rouvrir des parcelles cultivables. C’est une réorganisation d’ampleur.

– C’est ce que mes parents appellent la « grande régression paysanne » mais moi, je trouve ça génial ! acquiescé-je.

Arina secoue encore la tête mais je pense qu’on peut être d’accord sur un point : la vie se nourrit aussi des cendres du capitalisme industriel et reprend plus rapidement qu’escompté.

Lydie observe la montagne de semoule fumante devant son assiette avec un air de regret immense.

– Ils ne font pas deux menus dans votre cantine ?

– Non, c’est rare… Pourquoi ? demande Arina.

– J’ai une intolérance au gluten. Du coup, pas de semoule pour moi.

– Attends, lui soufflé-je, vous faites deux menus à chaque repas chez vous ?

– Non, pas forcément. Mais on s’arrange assez bien des intolérances et des allergies. Au début, on faisait un tableau et la cuisine essayait de s’adapter tous les jours aux régimes spéciaux. Mais c’est vite devenu trop compliqué. On a fini par se mettre d’accord sur la base : des sauces à part pour les épices, des plats sans gluten, sans fruits secs, sans fructose ni lactose. Si on a le temps et les moyens, on complète avec des deuxièmes choix plus risqués.

À côté d’Arina, Dom pousse un soupir bruyant et s’incruste dans la conversation :

– Nan, j’y crois pas, vous vous cassez le tromblon à respecter des régimes !

– Bah oui, c’est quand même la base, ou bien ?

– La base ? Je croyais qu’on avait enfin enterré tout ce délire bio-bio-perso.

Lydie hallucine :

– De quoi tu parles ? J’ai une intolérance au gluten. Ça me rend super malade. Tu crois que ça me fait plaisir ? Tu veux pas comprendre que ce n’est ni un choix, ni une question de confort ?

Dom lui répond du tac au tac :

– C’est toi qui ne comprends pas. Je te jure ma pote, je ne veux pas te blesser, mais cette histoire de régimes, c’est tellement typique de l’Antémonde individualiste et narcissique de merde ! Quand j’étais gosse, la politesse, c’était d’accepter ce qu’on mettait dans ton assiette, de respecter la générosité de celui ou celle qui t’accueillait. C’étaient les années 60, tu vois. Et puis il y a eu tout le délire du bio-indus’, ces petits-bourgeois qui devenaient végétariens par flip du cancer, les macrobiotiques, les crudivores je-sais-pas-quoi, madame ne veut pas exploiter les rares animaux qui nous restent et monsieur a un souci avec le lactose… Sans parler de tous ces nazis qui nous ont interdit de fumer pour leurs petits poumons personnels ou de bouffer du porc pour raison religieuse.

– Eh Dom ! C’est hyper raciste ce que tu dis ! Et méprisant et à côté de la plaque !

Arina a l’air furax, elle aussi. Dom lui décoche un petit coup de coude taquin :

– Meuh non ! Je provoque un peu, c’est tout. Mais sérieusement, vous voyez bien ce que je veux dire ?

– Non, pas vraiment.

– Mais si ! C’est ce truc de l’orthorexie.

– La quoi ?

– J’y crois pas… Vous êtes aussi de la secte des antipsy ?

Nouveau coup de coude dans l’estomac d’Arina. Il poursuit :

– Or-tho-re-xie. Vous ne voyez pas ? C’est le « petit dernier » des troubles alimentaires du monde civilisé. J’en connais un rayon, parce que ma fille aînée a été en plein dedans toutes les années 2000, une horreur. On avait déjà les boulimiques et les anorexiques et voilà qu’à l’aube du troisième millénaire, paf ! tous ces types sont arrivés. Et j’ajouterais, ces nanas, car ce sont les gonzesses qui sont tombées le plus massivement dans le panneau, haha ! Bref, une foultitude de gens, tellement obsédés par la nourriture saine, qu’ils ont développé des délires mystico-débiles. Ils se sont mis à tyranniser leur entourage ou à ne plus manger avec personne, comme ma fille. Un truc de sociopathes. Une vraie maladie si vous voulez mon avis. Et c’était tellement symptomatique de ce libéralisme de merde, où il fallait toujours écouter son petit moi, faire des « bébés bio » et ne plus mettre un pied dans des bâtiments par suspicion d’amiante.

– C’est vrai, je me rappelle maintenant, il y avait un livre intitulé Mon bébé bio. Ma mère l’avait offert à ma sœur pour son premier accouchement. Ça m’avait bien fait rigoler à l’époque…

Arina et Lydie me fusillent du regard comme si je les trahissais carrément. Dom en profite pour surenchérir :

– Et on se met à avoir peur de tout alors que franchement, on n’est pas en sucre, on s’expose à de nombreux dangers, et c’est beau et consistant. C’est ça la vie !

– Écoute Dom, je suis super contente pour toi, si après avoir fumé toute ta vie et t’être farci la bouche de plombages, tu es toujours dans une forme olympique mais…

– Parfaitement jeune fille, j’ai soixante-et-onze ans, je clope depuis mes quinze piges, à la fac j’ai bouffé de l’amiante pendant vingt-quatre ans, et j’ai encore toutes mes dents ! Et je peux t’assurer qu’en 68, même si on n’a pas su aller au bout, on avait des revendications autrement plus subversives que celles de votre révolution de coincés politiquement corrects !

– Merde, y’a des raisons objectives quand même !

– Des raisons objectives ? Mais c’est du flan ! Du flan transgénique même si tu veux ! Leur délire du changement climatique et tout, y’a quand même plus important non ?

– Mais t’es qui toi pour dire des trucs pareils ? m’énervé-je. Le changement climatique, c’était pas du flan hier, et c’est pas non plus du flan aujourd’hui ! Tu penses être tranquille parce qu’on ne crame quasiment plus de pétrole dans l’Haraka ? Mais ailleurs, iels n’ont pas arrêté, hein. T’as pas entendu les dernières tempêtes ? Les gens qui n’ont toujours pas pu reconstruire leur maison en Corse ? Les maladies sur les arbres à cause des changements dans les floraisons ? Et la banquise continue de fondre, hein. T’as envie que tes enfants vivent sur un radeau ou quoi ?

Arina attrape mon bras :

– Laisse tomber, Maud. Tu ne vois pas qu’il nous met en boîte exprès ? Dom, tu fais vraiment chier.

– Mais non les mistinguettes, répond-il avec un gros clin d’œil, je ne fais pas chier, je pousse le débat. Au fond, reconnaissez quand même que ça nous pourrit la vie de faire autant attention à nos petits corps ? Après, c’est sûr que je ne veux pas me moquer de ton allergie au gluten, ma chérie.

– Oui, bah c’est raté ! Et puis c’est une intolérance, pas une allergie !

– Ok, ok, excuse. Ce que je voulais dire, c’est qu’on ne peut pas avoir uniquement cette perspective-là. Jusqu’à un certain point, je dirais même que la pénurie aide : elle nous sauve de nous-mêmes, elle nous évite d’être trop autocentrés. Même si ça me fait chier d’être condamné au végétarisme pour les 250 prochaines années, le manque nous permet au moins une chose : on ne peut plus se payer le luxe de ne pas aimer ceci ou cela. Comme ça, on évite de trop s’écouter ! Parce qu’à force, on devient victime de tout ! Je ne supporte pas cette mentalité gnagnagna tu as dépassé ma limite, gnagnagna ça m’agresse… La révolution, c’est aussi de sortir de sa foutue zone de confort, merde !

– Facile à dire pour toi, monsieur l’ex-prof de fac bon chic bon genre… Toi et moi, je ne crois pas qu’on partage tout à fait la même « zone de confort » !

Lydie a presque crié. Maintenant, toute la tablée nous écoute. Malgré l’agacement que je ressens, ce que raconte Dom me parle aussi.

– En même temps, il n’est pas spécialement intéressant de trop s’écouter, vous ne trouvez pas ?

– Mais pourquoi tu prends son parti, Maud ?!

– Je ne prends pas son parti, je réfléchis… Et je trouve vraiment bien ce système de menus plus digestes. Je trouve super que tout le monde se sente prisE en compte, accueilliE, etc. Mais je trouve aussi intéressant qu’on redéfinisse parfois nos exigences de confort, qu’on soit prêtEs à lâcher certains privilèges. Si notre manière de prendre soin consiste à éternellement élever notre niveau d’exigence personnel, on aura du mal à se donner des objectifs communs, à se dépasser pour eux.

– Toi, quand tu parles de sacrifice, je t’adore ma petite ! susurre Dom.

– Je ne parle pas de sacrifice, je parle de faire la part des choses, de faire gaffe à chacunE, de garder en tête qu’on n’a pas les mêmes facilités… mais pas au point d’oublier d’autres aspects qui sont importants aussi.

Arina et Lydie gardent leur air contrarié mais elles acquiescent quand même, ce qui me rend plutôt fière.

Lydie souligne qu’elle fait des concessions à longueur de temps, contrairement à Dom. Le plus souvent, ça se résume à accepter de manger moins que les autres, à se priver de ces plats fumants qui lui passent sous le nez et la narguent. Plus rarement, elle accepte les douleurs articulaires, elle choisit de se faire plaisir en se faisant un peu mal. D’autres fois, elle se fait à manger dans sa chambre et elle se cache un peu, histoire qu’on ne l’accuse pas de se la jouer individualiste. On parle de qui se prive de quoi, de ce qui nous coûte. Dom tente encore quelques blagues sur notre tendance capitaliste à raisonner en termes de coûts. Il se fait rembarrer vite fait mais une fois de plus, je suis sensible à ses arguments. Il part dans une grande tirade sur le formatage néolibéral des générations post-80, le sens de l’engagement inexistant, le nombrilisme, le défaitisme.

Il mélange tout. C’est dingue d’avoir été aussi longtemps à la fac et d’avoir aussi peu de rigueur. En fait, on dirait qu’il prend ses souvenirs pour une réalité universelle. Ça fait combien de temps que t’as pas lu un bouquin d’histoire, papy ? Plutôt que de l’écouter, je laisse vagabonder mon esprit à la surface du lac qui s’étend sous nos fenêtres. Le soleil rayonnant lui donne une teinte bleu-vert très belle. J’aurais presque envie de m’y baigner, la première nage de l’année. Par ricochet, chaque embarcation qui passe me semble être un convoi funéraire. J’imagine les volutes de chants et d’orchestres qui se mélangent au dehors. Tiens, on a même réamorcé le jet d’eau pour l’occasion, ça c’est vraiment chou ! Demain, je passe au musée m’inscrire pour le prochain séminaire du cercle Histoire. Ce serait bien de faire une comparaison sérieuse des différentes pratiques de consommation de l’Antémonde. À quel point « l’individualisme narcissique » dont parle Dom était-il réel ? À quel point était-il un effet médiatique ?

Arina et Lydie me sortent de ma rêverie en s’emportant de concert :

– Y en a marre des vieux cons de 68 qui nous bassinent avec leurs jugements j’ai-tout-vu-tout-fait-tout-compris !

– Vas-y, parle-nous de la libération sexuelle des années 70, toi qui es si libéré !

– Tu parles tout le temps, même quand personne ne veut t’entendre !

– Espèce de macho de merde !

– Si t’es si malin, pourquoi tu n’as rien transmis à personne dans les années 80 et que tout le monde est allé se flinguer à coups d’overdose ? Tu crois que tu peux être fier de tes manifs d’il y a 150 ans, avec tous tes concepts à deux balles !

Dix secondes de silence. Puis, une sorte de magie étrange opère sur le réfectoire, tout le monde se remet à discuter tranquillement et notre vieux camarade Dom-le-soixante-huitard reprend la parole comme si de rien n’était, calmement, gentiment. Son discours est affectueux, il nous jette des fleurs sur notre modestie, sur notre capacité à travailler le concret, le quotidien, l’intime, tout en restant collectif. Et sa conclusion ressemble à une déclaration d’amour. On dirait qu’il est saoul. Nous lui rappelons qu’il parle quand même à trois coincées politiquement correctes, mais il est lancé, on en pleurerait presque, il rit, s’excuse, verse une larme, essaie de nous enlacer toutes les trois d’un seul coup. On le repousse en pouffant. Alors il monte sur sa chaise, d’un coup, la main sur le cœur et déclare en hurlant qu’il va aller fouiner en cuisine pour trouver à Lydie de quoi compenser cette privation de semoule éhontée et contre-révolutionnaire. Il lève le poing, gesticule et tout le monde rigole.

Il se dirige vers la cuisine sur sa jambe boiteuse.