Récalcitrant

Mars 2021, Toulouse, quartier de Malroc – Catherine

Les gonds de la porte sont quasi silencieux, juste le léger schlak-toc de la clenche qui glisse dans la serrure. La poignée est glacée sous mes doigts, mes yeux se plissent dans la luminosité matinale, ma peau se fripe, ma tignasse se recroqueville sur ma tête de chouette. Je ne sais pas si le froid sec me revigore les neurones ou risque de griller les derniers qu’il me reste. J’ai bien fait de mettre mon ciré, ramené de Brest par Léa, ma grande fille. Il garde la chaleur du poêle serrée autour de moi. Les bourgeons de cerisiers pointent chez les voisines. Il ne faut pas que j’oublie de leur ramener le courrier ce soir. Dès les premiers pas, mes baskets made in China heurtent doucement les lambeaux d’asphalte. Difficile de me rappeler ce quartier lorsqu’il était encore résidentiel propret. Disparus les murs, les grilles qui quadrillaient les maisons individuelles. Des dizaines de vélos stagnent devant chaque baraque, avec des tas de petites merdes qu’un jour peut-être on prendra le temps de réparer. Et faute d’entretien, la rue redevient terre battue. Partout, tellement de couleurs, des couches de graffs sur les murs, le linge qui sèche aux fenêtres, les arbres fruitiers de l’Haraka qui grandissent vaille que vaille…

Ce matin sous ma couette, j’étais démotivée d’avance : trop de réunions tue la réunion. Nos manières de nous enfermer dans des processus laborieux commencent à me fatiguer. La réu de ce soir doit se passer à la cave, comme d’habitude. La cave, c’est la salle de l’Union de quartier. Elle est tout en haut de la butte mais c’est une vraie cave : poussiéreuse, humide et sombre. Les discussions s’annoncent encore une fois difficiles, nous sommes en grand débat à propos du fleuve. Le collectif s’est monté pour aménager des rizières le long de la rive ouest de la Garonne, sur une bande de presque quatre kilomètres en partant de l’îlot des Lapins et en longeant la Saudrune. L’emplacement semble idéal, autant pour l’exposition que pour les possibilités d’irrigation. Mais ça fait plus de dix mois qu’on en discute car, bien sûr, rien n’est simple. D’abord, une bonne centaine de personnes vivent là dans un village de cabanes super sympa, le Quartier-forêt, qui commence tout juste à trouver sa routine… Les négociations entre habitantEs vont bon train, pour ou contre leur déménagement. En parallèle, il y a les analyses de sol et ça non plus, ça n’est pas gagné : on vient de découvrir que le terrain en surplomb avait abrité l’usine chimique Atofina-Total. Ce truc a carburé pendant près d’un siècle et jusqu’au début 2000 mais ça, personne ne s’en souvenait. Et paf, après des mois de discussions sur la beauté du Quartier-forêt, il suffit de quelques prélèvements pour faire descendre la polémique plus bas que terre : la pollution est massive sur les deux parcelles déjà libres et je n’ose pas imaginer ce qui se cache sous les nouvelles cabanes… Ça ne tiendrait qu’à moi, j’organiserais l’évacuation immédiate de la zone. Mais bien sûr, les habitantEs qui ont fait de cette friche un petit paradis ne l’entendent pas de cette oreille. Et même si le Quartier-forêt acceptait de migrer à l’autre bout de la ville, nous ne savons pas s’il est possible d’assainir suffisamment ce merdier pour y planifier des cultures. On entend parler de dépollution végétale un peu partout mais, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons eu un débat de trois heures… pour finalement reconnaître que personne ici n’avait de vraies compétences sur les pollutions pétrochimiques. Dans l’assemblée, il n’y avait qu’un seul agro-biochimiste… jeune papa depuis quelques jours et visiblement débordé par les couches et une coparentalité mouvementée au sein de son collectif… alors de là à reconstituer un humus correct et à produire notre riz, on a une sacrée marge !

Ce qui m’est clairement apparu ce matin au réveil, c’est que nous avons laissé filer l’enthousiasme des premiers temps. Les allers-retours entre commissions de travail et représentantEs du quartier sont loin d’être finis ; devant la complexité du problème, il a été proposé de sous-diviser encore les références techniques ; les séances de synthèse en assemblée s’annoncent aussi tendues qu’interminables ; les réflexes bureaucratiques nous rattrapent.

Il faudrait se rappeler ce qui nous faisait rêver, à la base, dans cette histoire de rizières. On pourrait peut-être retourner sur le lieu de l’action, se réunir en journée directement sur le terrain. Mais essayez donc d’embarquer un collectif de cinquante personnes en balade… vive l’inertie de groupe ! C’est ce que je me disais au fond de mon lit. Et maintenant, pour contrer mon blues de la réunion et ne pas me laisser abattre, je fais ma mauvaise action de la journée, je lâche l’atelier Couture de Pouvourville. Pour une fois que c’est moi… Je pars en balade, flâner au bord de l’eau et laisser mon esprit divaguer. Les années m’ont appris à quel point c’était une activité salvatrice. Prendre le temps de me perdre pour mieux me retrouver.

À travers l’enfilade d’escaliers, j’écoute la Garonne gronder. Je reste en haut des marches, hésitant à les descendre pour rejoindre le bac et traverser. Ou bien, je pourrais prendre le chemin des Étroits pour remonter la rive gauche vers le nord. Je ralentis le pas pour laisser le tumulte liquide capturer mes tympans. Une pensée pour ce road movie d’il y a dix ans, « l’expédition parisienne » comme nous l’avions appelé. Le voyage s’était terminé ici, à Toulouse, en haut de ces mêmes marches, après que nous nous soyons extirpéEs du bunker de France Télévision.

Les souvenirs remontent comme si le fleuve lui-même était en crue et venait me lécher les pieds.

Dans les premiers jours de décembre 2011, j’avais embarqué ma petite bande de copines dans cette expédition parisienne, sur un coup de tête : Zyzy venait de décréter l’état d’urgence. Les grands médias étaient aux mains des émeutièrEs dans toutes les grandes villes. À l’époque, nous vivions dans la campagne en dessous d’Albi, avec mes deux filles et trois autres colocs et amies. Sept super nanas, une belle bande. C’était dans un hameau, une petite baraque un peu pourrie, avec jardinet et grange en ruine, prêtée contre travaux. Les copines voulaient descendre à Toulouse mais Léa et Marissa, mes filles, étaient déjà sur Montreuil chez Cora, Jost et les autres depuis les vacances de la Toussaint. Je savais qu’iels s’occupaient très bien de mes gamines mais j’avais quand même envie d’être à leurs côtés. J’avais réussi à convaincre le reste de la maisonnée et nous avions embarqué toutes ensemble pour Paris ou ce qu’il en restait dans notre Nevada couleur grise et rouille. Nous imaginions y passer le week-end, une semaine tout au plus. Nous avions roulé neuf heures. Et nous avions occupé France Télévision deux mois sans pause.

Lorsque nous avions enfin décidé de rentrer, j’avais passé un coup de fil à la voisine pour prévenir qu’elle n’aurait plus besoin de s’occuper des chats trop longtemps. Au téléphone, elle m’avait appris entre deux sanglots que notre propriétaire avait pété un plomb. Il était passé chez nous, avait rassemblé toutes nos affaires dans le jardinet. Ça avait duré presque trois jours, elle n’avait trouvé aucun moyen de nous joindre. Il avait brûlé ce qu’il avait pu, avant de faire enlever les restes en déchetterie. Sans doute une dénonciation de la part d’un parano-facho ? Mis à part les chats, il n’y avait plus rien là-bas. Sous le choc, nous avions hésité à rester sur Paris où la foule des insurgéEs ne cessait de grossir. Mais il était quand même raisonnable de décrocher pour se faire quelques vraies nuits de sommeil. Et puis je courrais toujours après mes filles : le temps que nous les rejoignions dans la région parisienne, elles étaient reparties avec Cora vers les occupations nantaises. C’était la première fois qu’on se séparait aussi longtemps. Et même si j’avais toute confiance en Cora et que les nouvelles du bocage étaient au beau fixe, je ne pouvais réprimer cette inquiétude lancinante, cette angoisse si classiquement maternelle qu’elles ne s’en sortent pas sans moi.

Elles étaient d’accord pour revenir sur Toulouse faire le point avec nous. C’est là qu’était la plus grande part de nos amiEs.

Nous avions garé la Nevada en surplomb du fleuve. Nous nous étions regardées, la fatigue mâtinée de tendresse. Godspeed You! Black Emperor balançait ses plaintes électro-mélodiques, une musique aux volutes lancinantes, passée au filtre de l’autoradio à K7 antique. Trop tôt pour nous coucher. Tout ce gazole si vite brûlé. Je ne réalisais pas alors qu’il n’y aurait plus de longs voyages en voiture individuelle avant plusieurs années. Nous avions descendu ces mêmes marches une par une, avec une raideur fébrile et molle à la fois, comme si nous étions en cours de zombification. Nous avions atteint la berge du fleuve pour prolonger dans l’aube notre périple insurrectionnel. L’effervescence parisienne fourmillait encore au bout de nos doigts, avec les barricades et les occupations qui se multipliaient à ce moment même.

Plus tard dans la journée, surprise merveilleuse, nous avions retrouvé mes filles à quelques rues de là. Elles étaient toutes les deux dans une forme terrible, plus complices que jamais. Après les effusions, la première soirée à dérouler nos aventures et à reconstituer la chronologie des dernières semaines, nous avions dormi longtemps. C’était il y a dix ans… Léa en avait 17. Marissa, à seulement 14 ans, passait pour sa jumelle. Elles ont fait tellement de chemin depuis.

– Hého ! Tu vas où ?!

– Pardon ?

Je suis passée devant la vieille femme sans la voir.

Elle me fixe d’un air moqueur et attend que je la rejoigne pour décréter :

– Si j’étais toi, je passerais plutôt par la voie de berge.

Son conseil sonne comme un avertissement.

– Excuse-moi, je ne comprends pas…

– T’es dans la lune ou quoi ? T’as pas vu la pancarte ? Le chemin du haut passe chez Baudoin !

La femme est effectivement assise au pied d’un grand panneau de signalisation triangulaire, avec le pictogramme « chaussée glissante » ou « risque de verglas », enfin bref, un zigzag avec une voiture de traviole au-dessus. Et puis, gravée sur une petite plaque de bois juste en dessous, l’inscription « le baudoin guette, la poudre d’escan-pète ! ». Je la regarde d’un air perplexe. Elle se marre et tire une taffe sur sa roulée. Elle me prend pour une gamine. La mauvaise blague : j’ai eu cinquante ans la semaine dernière… Elle expire longuement la fumée en me reluquant, malicieuse.

– C’est notre réca du coin.

Les récalcitrantEs, ce sont les riches qui n’ont pas voulu partager ni partir et qui se sont cloîtréEs dans leur propriété. Il n’en reste plus beaucoup.

– C’est un vieux schnock, enchaîne-t-elle. Il ne changera pas. Il n’est pas dangereux tant que tu ne passes pas sur son chemin. À l’heure qu’il est, il doit guetter avec son fusil d’la deuxième guerre.

– Il n’a pas été désarmé ?

– Nan ! Il n’a jamais tiré sur personne… Je parie qu’il a même pas de cartouches pour son flingue.

– Quand même, pour le principe…

– Je t’en fous des principes ! Ce n’est qu’un vieux ! Il va crever, bien tranquille dans sa baraque et ce sera réglé ! C’est malheureux, mais qu’est-ce que tu veux : il ne voulait pas, c’est tout.

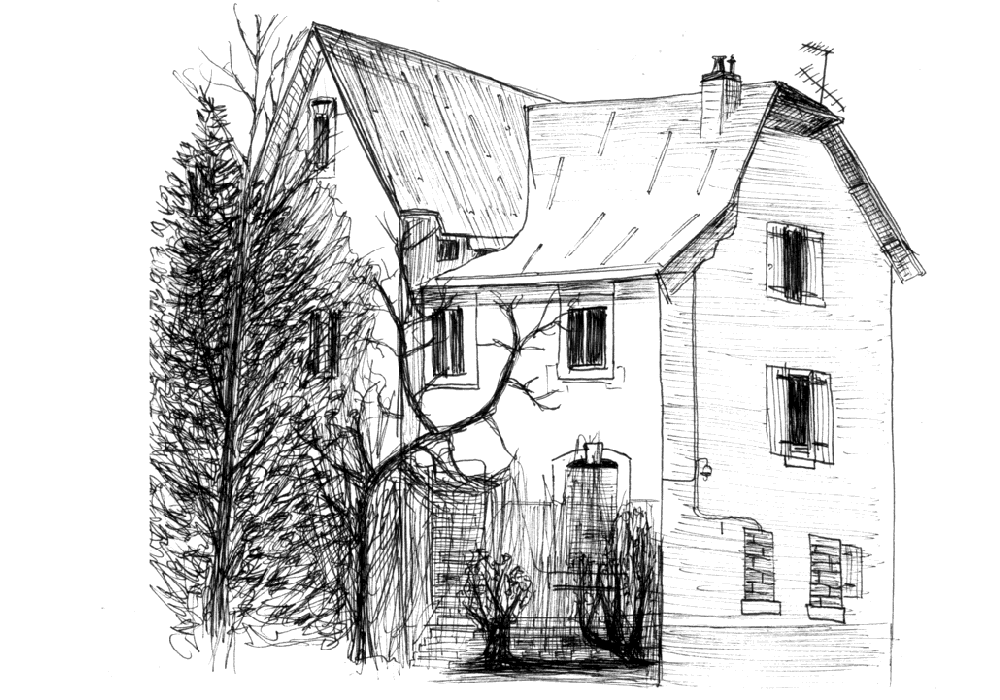

Je me hausse sur la pointe des pieds pour regarder les maisons au-dessus. Je les reconnais : trois grosses demeures bourgeoises, identiques, carrées, sur deux étages, avec des toitures en tuiles écaille. Volets fermés et bariolés de graffs au rez-de-chaussée, avec leurs jardins en friche, j’avais toujours pensé qu’elles étaient vides.

– C’est laquelle des trois ?

– Elles sont toutes à lui ! Il a même deux petites baraques de plus derrière, à moitié en ruine.

– Il est tout seul ?

– Ouaip. Sa femme est morte il y a bien vingt ou trente ans.

– Et il garde tout ça ?

– Il s’est mis dans la première villa. Il voit tout, il guette tout. De toutes manières, il n’a rien d’autre à faire.

– Ça te dérange si je m’assois un moment avec toi ?

– Pour ce que j’en dis ! J’accepte les invités : mets-toi à l’aise…

Elle se décale au bord de son cube de béton et ouvre sa main fripée pour désigner la place libérée à côté d’elle, comme si c’était un fauteuil Louis XV. Je le regarde dubitative et m’accroupis dans l’herbe à côté d’elle, le dos appuyé contre le bloc.

– T’as raison : nous les vieilles, on pue trop pour que tu t’y colles !

– N’importe quoi. C’est juste que j’ai un début d’hémorroïdes, et…

– Ah, si madame a le cul délicat…

– Ouais, ça fait vraiment mal. Je ne peux pas rester assise longtemps… Mais je suis contente de discuter avec toi.

Elle rallume sa cigarette en souriant des yeux. Elle aime les compliments.

Nos regards redescendent vers l’eau. Elle s’appelle Suzanne, elle a 78 ans et faut pas l’emmerder. Nous parlons des riches. Tous les bourgeois, les dirigeants, les héritiers, les cadres, les aristos. Suzanne égrène sa liste au masculin et je me fais la réflexion que la plupart étaient effectivement des hommes… même si je la soupçonne de bouder le langage féministe harak plutôt que de réfléchir le genre de nos anciens oppresseurs.

– Les patrons et les propriétaires. Les nouveaux riches et les vieilles fortunes… Il a été tellement difficile de les faire céder…

– Après la période des massacres, précisé-je.

– Pour sûr, les premières années de l’Haraka, on s’est pris une sacrée escalade de violences.

Un mélange de vengeance de classe, d’euphorie exterminatrice et de toute la dégueulasserie des guerres civiles. Maintenant, on appelle ça pudiquement la « période des réappropriations ». Mais en réalité, ça avait été terrible, beaucoup de règlements de comptes, des familles battues à mort, des viols et des exécutions sommaires de tous les côtés… La guerre proprement dite avait duré trois mois, de février à avril 2012, jusqu’à ce que les dernières forces armées lâchent Zyzy et que ce dernier prenne la fuite au Panama, avec le reste de sa clique. En quelques mois d’insurrection, les armes avaient surgi et s’étaient répandues partout. Et il avait fallu près de deux années pour que les choses commencent à se calmer réellement. On s’était réjouiEs un peu vite de la baisse des affrontements entre insurgéEs et milices fascistes. La famine et la pénurie de carburant s’étaient installées dès l’automne 2012 et pour de longs mois, avec son lot de pillages désespérés. Assez vite, les soutiens alimentaires avaient afflué mais l’organisation du rationnement et de la distribution avait pris presque toute l’année 2013.

Et pendant tout ce temps, d’assemblées en comités de quartier, on avait cherché les moyens de calmer le jeu, de stopper les destructions, de collectiviser dans la douceur. De contraindre sans contrainte… pour des milliers d’haraks, il était vraiment difficile de déposer les armes : iels avaient tenu tellement de mois dans l’intensité des barricades et des raids. Collectivement, iels étaient pour ainsi dire néEs avec les armes et avec ces combats enthousiastes.

– Ça en a fait, des choses à se redistribuer.

– Ouais ! On n’a pas attendu longtemps avant de récupérer leurs palaces et de vider leurs bars américains ! commente Suzanne ironiquement.

Des milliers de personnes avaient fui, principalement vers les États-Unis, l’Amérique centrale et l’Afrique du Sud, laissant derrière iels leur fortune et leur vie.

Quand tout avait été plus calme, plusieurs communes de l’Haraka avaient envoyé des messages aux « États libres », proposant aux fuyardEs un « accueil apaisé », pourvu qu’iels ne revendiquent pas leurs anciens privilèges. Et la révolution se stabilisant, beaucoup de monde avait effectivement migré vers chez nous et arrivait encore… mais c’étaient rarement les ex-fortunes que nous avions fait fuir.

– T’as déjà vu un de ces froussards revenir par ici ? lance Suzanne railleuse.

– Hé, c’est plutôt une bonne chose, non ?

– T’as raison. Imagine la galère, si les richards se repointaient d’un coup pour faire copain-copain ? Faudrait vivre avec eux, écouter leurs pleurnicheries, être patiente comme tout… En même temps, on se coltine déjà tous ceux qui sont restés, alors ça ne changerait pas grand-chose, non ?

Suzanne dodeline de la tête. J’ai l’impression qu’elle me teste. J’hésite à la trouver gentille ou un peu vache… En tout cas, elle est vraiment attirante. Je reste silencieuse.

– Regarde tous ceux qui sont restés, ces commerçants, ces entrepreneurs et puis les intellos, les avocats, les médecins, les notaires…

Des milliers de gens qui avaient des biens et des privilèges à défendre, mais pas assez de moyens ou trop d’attachements pour s’enfuir. La plupart, sous la pression de leur entourage, avaient négocié la réduction de leur train de vie. Il y avait les « de gauche », qui voulaient contribuer au mouvement sans se passer de leur femme de ménage. Les « papa-maman-poules » dont les enfants étaient révolutionnaires et qui ne se résolvaient pas à s’envoler seulEs pour Brazzaville, ou Seattle. Les « convertiEs » qui avaient embrassé la révolution dès les premiers mois et avaient partagé de bon cœur leur propriété, tout en s’investissant dans les assemblées et les conseils pour s’autodésigner comme « les ambassadeurs de la nouvelle ère ». Bien sûr, résolument au masculin, notre « élite éclairée ». Il y avait les « sacrifiéEs », qui avaient travaillé toute leur vie pour se payer une boutique, s’étaient saignéEs pour conserver le patrimoine familial et payer de grandes études à leurs grands mômes. Et puis les « riches comme monsieur Tout-le-Monde », qui avaient simplement été anéantiEs par la perte de leurs biens. Enfin, il y avait eu la Réaction, une multitude de milices et de confréries propriétaires défendant leurs intérêts avec, à leur tête, une flopée de fascistes, en très grande forme. Les mêmes qui avaient tenté de prendre le pouvoir par les armes et avaient commis des centaines de meurtres de sang-froid.

– Désarmer, c’est dangereux, difficile et fatigant ! Suzanne pousse un long soupir et poursuit : mais il n’y a pas à tortiller du cul pour chier droit, il faut s’y coller, c’est tout.

Dangereux, difficile et fatigant. J’hésite à lui parler de Marissa. Je ne me suis jamais impliquée sur des histoires de récas. Ni avant, ni après que Marissa se soit pris une balle. Pourtant, des groupes de désarmement, il s’en est monté beaucoup. C’est là que la plupart des guerriers de l’Haraka ont trouvé à recycler leur soif de batailles. Je n’en ai rejoint aucun. J’avais peur d’y risquer ma peau, peur de ressembler à une flic, peur de m’organiser avec des arrachéEs de la barricade. Plus intrépide, ma fille a quand même eu beaucoup de chance ce jour-là, quand ces sales bourgeois se sont mis à tirer sur une bande de mômes ! Marissa a perdu deux copines, et sa jambe le lui rappelle tous les jours…

Les premiers mois du désarmement, les flingues confisqués étaient utilisés pour forcer d’autres récas à rendre les leurs. Dans les Assemblées, ça avait parlé de simplement détruire toutes les armes à feu, de nous contenter des armes blanches et du nombre pour convaincre les isoléEs et les bandes armées de lâcher l’affaire. Au final, chaque groupe de désarmement avait continué à faire ses propres choix. À certains endroits, les désirs de vengeance avaient été durs à refouler. Ici, au contraire, la bande à Suzanne n’avait pas envie d’en découdre. Iels avaient laissé couler jusqu’à ce que ça se règle de soi-même… espérant que le vieux proprio meure tout seul dans son coin pour qu’on puisse utiliser ses baraques. Il est vrai que sur les quartiers autour, avec le nombre d’immeubles de bureaux abandonnés, la multiplication magique des Quartiers-forêt sur les berges et le départ pour la campagne environnante de centaines d’habitantEs, on n’était pas spécialement en crise du logement.

– Le vieux schnock peut bien mariner dans son jus indéfiniment, commente encore Suzanne. Et puis globalement, on peut quand même dire que le nombre de flingues diminue. Et plus ça diminue, plus ça s’améliore…

– Tu trouves ?

Je suis un peu choquée qu’elle balaie si vite le problème :

– Parce que moi, des fois, j’ai du mal à réaliser qu’on est déjà en 2021. Cette année encore, rien que sur Toulouse, il y a eu quatre grosses tueries.

– C’est pas tant, c’est pas tant, répond Suzanne d’un ton léger.

– Mais ça fait dix ans que ça dure, merde ! Tu n’en as pas marre, d’enterrer des plus jeunes que toi à longueur de temps ?

Suzanne prend un air songeur, suivi d’une petite moue, avant de rétorquer :

– Tout le monde est plus jeune que moi.

– Tu n’es pas si vieille quand même.

On rigole toutes les deux. Ce qui est sûr, c’est que ces tueries ne facilitent pas le désarmement général. Elles en poussent même certains à se réarmer. Et puis la peur d’une riposte militaire des « États libres » est un autre argument en faveur de l’autodéfense armée. Alors le trafic d’armes va bon train… mais Suzanne a probablement raison concernant le fusil de Baudoin : ce vieux-là n’est plus dans le circuit.

– Et sinon, moi, c’est Catherine. J’habite juste au-dessus du passage du bac et… je fais partie du collectif Rizières.

– Ah ça ! Tu es dans ce merdier-là, toi ? Suzanne pouffe encore. Qu’est-ce qui vous prend tous, de vous inventer paysans ?

Je n’ai pas le temps de m’expliquer car un coup de tonnerre assourdissant retentit soudain, me laissant sans voix. Le panneau en triangle au-dessus de nous ressemble à une grande fleur jaune. On n’y distingue plus ni zigzag ni voiture. Et Suzanne n’a pas bougé. Je m’entends gueuler :

– Merde c’est quoi ça ? Suzanne !

– Je ne sais pas.

– Il a tiré ! C’est Baudoin !… Ça va ?!

– Arrête de brailler… Je ne sais pas.

Moi je sais. C’est lui. Il a tiré. Il a défoncé le panneau et il a touché Suzanne. Je la tire par la manche, je l’enlace, je la porte et la traîne. Elle résiste.

– Viens ! Faut se barrer de là, Suzanne, faut sortir de l’angle de tir !

– Je peux marcher… Je n’ai pas mal. Doucement.

Nous dévalons le talus sur les fesses. Je la traîne encore. Nous nous calons à un mètre de l’eau sous une souche et je la regarde, je tâte ses bras, ses jambes, elle n’a rien. Je regarde du côté de chez Baudoin. Je ne vois rien mais le coup de feu résonne encore. Elle rigole doucement. Je lui balance sans ménagement :

– Mais t’avais dit qu’il ne tirait jamais !

– Je m’suis trompée, me répond Suzanne, platement.

– On fait quoi ?

– On attend un moment, répond-elle calmement.

Je n’arrive pas à savoir si elle va bien. Mon cœur ne se calme pas, j’ai un peu mal aux oreilles, j’agrippe son bras et ferme les yeux deux secondes ou une heure. Des clameurs me parviennent de très loin.

– Hé ! Suzanne, vous allez bien ?

Un type est penché au-dessus de nous, accroupi en haut du talus, à trois mètres.

– C’est Baudoin. Il a encore tiré ce vieux salop. J’ai rien. La petite madame non plus. Mais cette fois, il n’a pas visé le ciel. Va falloir le bloquer, Freddy.

J’hallucine :

– Mais Suzanne, tu m’as dit qu’il ne tirait jamais, qu’il n’avait pas de balles…

– Je t’ai un peu menti. J’espérais qu’il ne franchirait pas la ligne, il ne l’avait jamais franchie avant… Pauvre vieux, on va monter chez lui cette aprèm.

Freddy aide Suzanne à se relever, puis me tend le bras. Poignée de main vigoureuse et je suis de nouveau sur mes jambes. Je frotte mes bas de pantalon pour faire voler les brindilles et la terre et une envie irrépressible me vient de les suivre dans la suite de cette histoire.

– Je peux venir avec vous ?

Suzanne jette un regard à Freddy et sourit :

– On n’est jamais trop pour bloquer un réca…

– Si tu te le sens, on ne dit pas non…

Sous le couvert de la voie de berge, nous marchons lentement. Freddy et Suzanne font la liste des membres du groupe de désarmement à prévenir. On s’arrête chez Max.

– Tu auras le temps de prévenir les autres ? demande Freddy. On se rejoint chez moi pour bouffer et faire le point.

– Je n’aurai pas le courage d’aller jusqu’à chez Marie. J’espère que les autres seront dispos.

On poursuit la route jusque chez Freddy.

Pendant que je mets les pommes de terre dans l’eau, Suzanne et lui échafaudent des plans pour rentrer chez Baudoin. Les deux sont très calmes et concentréEs. Iels ont l’air vraiment rodéEs, mais on sent que ça ne leur fait pas du tout plaisir. Suzanne explique :

– Écoute Catherine, un principe de base dans le groupe, c’est qu’on est d’accord pour s’y coller, mais interdit d’y prendre goût. Si tu es là parce que ça t’excite ou que tu as des comptes à régler, tu arrêtes tout de suite. Ce n’est pas un jeu.

Les autres arrivent. Le repas est vite expédié et le plan s’affine. Ça ne m’emballe pas du tout de m’embarquer là-dedans, mais je n’arrive pas à repartir.

Une petite heure pour élaborer un semblant de stratégie. J’avale un litre de chicorée. Freddy nous sert des gâteaux secs vin blanc-fenouil, recette corse, vraiment très bons. Et on redescend vers le fleuve.

Nous sommes cinq, coude contre coude, en planque derrière la haie. Suzanne, Freddy, Aurore, Max et moi.

– Rappelez-vous, Baudoin, ce n’est pas un facho jusqu’au-boutiste, ce n’est qu’un pauvre vieux. Si on arrive à ouvrir le dialogue, ça devrait se passer correctement.

Freddy n’est pas tout jeune non plus, mais hormis les quelques doigts qui manquent à sa main droite, il a l’air aussi en forme que Suzanne. Aurore doit avoir la quarantaine, elle est grande et très calme. Elle se masse les rotules en m’expliquant dans un sourire qu’elle accumule les entorses. Max est pris d’une quinte de toux qui le fait pleurer et secoue son corps de convulsions impressionnantes. Il a des gestes à la fois gauches et gracieux. J’ai du mal à déterminer s’il a quinze ou vingt ans mais sa maladresse m’est plutôt sympathique. Il me fait penser à Léa… Maintenant je crois que c’est clair : aujourd’hui, tout et n’importe quoi peut me faire penser à mes filles… Et voilà que ça me redémange, pourvu que mes hémorroïdes ne se réveillent pas ! Quand même, je n’aurais jamais imaginé qu’iels fassent des blocages de récas sans arme et à si peu nombreux.

– Ok, Aurore et moi, on l’appelle pour le convaincre de parler. Pendant ce temps, vous contournez les baraques et vous courez jusqu’à l’abribus. On fait comme on a dit. Tout le monde va bien ?

– Mais oui. C’est parti Freddy !

– M’sieur Baudoin ! C’est Frédéric Célier, votre jardinier !

On ne court pas vraiment. On marche vite. Max, comme s’il voulait imiter Suzanne qui claudique devant, rentre un peu les épaules et avance courbé. Je réalise que je fais pareil. On a au moins trois cents mètres à parcourir pour contourner les baraques. On est carrément louches.

– M’sieur Baudoin ! C’est important ! Écoutez-moi !

Grincements de volets. Sans me retourner, j’imagine le canon de sa carabine dans l’entrebâillement.

– Frédéric ? Vous voulez quoi ?

– Ça peut plus continuer m’sieur Baudoin, vous allez tuer quelqu’un !

– Tu es venu prendre mes maisons, Frédéric ? C’est ça ?!

– Mais non ! Venez sur le balcon qu’on parle…

– Tu me prends pour un bleu, vous allez me tirer comme à la foire !

– On n’a pas d’arme ! On est juste là pour parler ! J’suis avec une voisine, c’est Aurore, la nièce de madame Calloz… on va pas y passer la journée, montrez-vous bon sang !

Nous atteignons l’abribus sans encombre. Suzanne va s’asseoir sur le banc pour reprendre son souffle. Max et moi nous nous calons derrière des journaux muraux collés sur le plexiglas pour être moins visibles. Si tout se passe bien, on n’aura pas à bouger d’ici avant qu’iels aient récupéré le flingue. Nous ne voyons plus le balcon et seulement la chevelure d’Aurore qui dépasse de la haie en contrebas. Mais nous entendons Freddy et Baudoin, très distinctement :

– Vous voulez ma peau, et après, vous brûlerez mes maisons, bande de chiens !

– Mais non ! Je suis venu pour le coup de feu. vous me connaissez depuis cinquante ans, m’sieur Baudoin, je suis venu vous aider !

Suzanne fait la grimace :

– Il est vraiment parano-gâteux… Mais c’est bien parti. Tant qu’il discute, il ne tirera pas.

Rictus crispés entre Max et moi.

– Descendez discuter dans le jardin, m’sieur Baudoin.

– Je sortirai pas !

– Alors laissez-nous rentrer, on n’a pas d’arme, regardez !

Quatre mains surgissent de la haie, s’ouvrent et se ferment frénétiquement.

– Faites le tour… Mais gardez les mains en l’air !

– C’est presque gagné ! s’excite Suzanne.

Nous les observons qui remontent lentement la rue dans notre direction, les mains vers le ciel. Le porche est à mi-chemin entre eux et nous. De notre position, on voit très bien le portail, sa peinture verte tout écaillée et des poissons en fer forgé qui roulent dans l’écume. Le mur d’enceinte et le porche nous bouchent complètement la vue sur le rez-de-chaussée. Aucun moyen de savoir si Baudoin est posté quelque part. Et pas un volet ne cille à l’étage… Mais où qu’il soit, si Baudoin reste concentré sur Aurore et Freddy, il ne devrait pas tourner la tête de notre côté. Max me lance avec un drôle de regard :

– Je me sens complètement inutile… mais ça me va parfaitement !

Je sais que ce n’est pas vraiment le moment de poser des questions qui font flipper, mais je n’arrive pas à me retenir :

– Quand même, pourquoi on intervient à si peu ?

– C’est simple, personne n’a envie de faire un truc aussi dangereux, chuchote Max en écartant les bras. Ça serait sans doute différent si on faisait des opérations un peu plus commando, pousser l’esprit d’équipe, quoi. Transformer la peur en aventure…

– Ouais, ou bien faudrait donner quelques avantages matériels aux volontaires, je ne sais pas moi, un truc pour compenser.

– Vous délirez complet les jeunes, intervient sèchement Suzanne. Viens t’asseoir à côté de moi Cathy ! Et concentrez-vous !

Je la rejoins docilement. Oui je sais, ce que j’ai dit est carrément tabou. Après 2012, les régions autonomes se sont substituées aux États européens. Chaque commune communique et collabore avec les autres. Chaque commune a ses propres règles. Pour limiter les déphasages, il y a eu des gros consensus rapidement gagnés auxquels il ne faut surtout pas toucher. Et qui dit gros consensus rapides dit gros tabous durables… au nombre desquels l’abolition radicale du salariat et de l’économie banquaire. Après, selon les régions, ça a pris différentes formes… Ici dans le Sud-Ouest, un mélange de paysannEs, hippies, autonomes et gauchistes en tout genre ont fait pression pour mettre en place le RGG, Régime de la Gratuité et de la Générosité. Il est particulièrement désapprouvé de troquer du temps de travail contre des produits, ou même des marchandises contre d’autres. Ça explique pourquoi Suzanne me regarde par-dessus ses lunettes, avec un air d’institutrice sévère, parce que j’ai osé parler de compensation pour le travail fourni… Mais voilà, j’ai grandi dans les années 70, alors j’ai du mal à lâcher le « tout travail mérite salaire », surtout quand il s’agit du sale boulot.

– Quand même, il y a un problème de motivation, non ?

– Chut, regarde ! Freddy est rentré dans la cour… Tenez-vous prêts.

Le plan, c’est qu’Aurore reste au portail tant que Freddy négocie depuis le jardin. Un volet s’est entrouvert au premier. Ça discute mais comme iels ne crient plus, on n’entend rien. Dès que Baudoin descendra leur ouvrir, Freddy s’engagera dans la maison et Aurore passera le portail à son tour. Ce sera le signal pour les rejoindre calmement. Si les choses se précipitent plus que ça, Aurore lancera un coup de sifflet pour annoncer le retrait, ou deux coups pour nous dire de les rejoindre au galop.

Pour l’instant, rien ne bouge. Aurore a le poing serré sur le sifflet. Elle nous tourne le dos pour ne pas alerter Baudoin avant qu’il ait posé son arme.

La motivation… Je n’ai jamais trouvé que ça fonctionnait vraiment : sur le principe, tout le monde doit pouvoir faire ce qu’iel veut. Mais en même temps, nous devons nous organiser collectivement pour assurer la BAM. La BAM, c’est la Base à Assurer Minimale compilée par la coordination des unités d’habitation et de production. D’abord, même si je vois bien l’intérêt d’utiliser une base de données informatisée pour coordonner l’ensemble de la région, je trouve la BAM assez difficile à comprendre. Et comme on ne peut forcer personne, on s’embourbe dans les petites pressions, les manœuvres de culpabilisation ciblées et la répartition des tâches reste assez figée. Sachant tout ça, je pensais que tous les types un peu virils débiles seraient venus jouer aux héros du désarmement. Mais vu la composition du groupe…

– Tu n’as pas l’impression de te faire avoir, Suzanne ?

– Chut !

– Quand même, pourquoi tu te mets en quatre pour ce vieux ? Tu ne le connais même pas…

– Et toi ?

C’est vrai ça… pourquoi je me suis embarquée là-dedans ?

– Je… je crois que j’ai un truc à régler.

– Quoi ? Avec le vieux ? Pas de vengeance personnelle, hein, Cathy.

Suzanne se retourne franchement et me fixe dans les yeux.

– Non non, je ne le connais pas non plus… C’est juste que ma fille… J’ai jamais…

Mes mains sont prises d’un drôle de tremblement. Le sang tambourine sur mes tempes et ma vue se trouble un peu.

– Hé Cathy, tu ne vas pas nous péter un boulard au milieu de l’action ?

Max toque doucement sur la vitre en plexi, au-dessus de nous. Il articule :

– Pourquoi y’a rien qui bouge ?

– Freddy doit toujours négocier depuis le jardin.

– Bah non, Baudoin a refermé son volet.

D’ailleurs, Aurore a l’air nerveuse aussi. Elle nous fait de vagues signes de la main. On hésite quelques secondes. Si Baudoin surveille encore la rue, il nous verra traverser… et s’il a Freddy dans sa ligne de mire…

– Allons-y, on verra bien. Tant qu’on n’entend pas de coup de feu, ça veut dire que Freddy est parfaitement en vie.

Nous traversons tout droit, pour redescendre en longeant le mur. Nous nous arrêtons à quelques mètres d’Aurore. Ce petit jeu de course sur la pointe des pieds et arrêt sur image me donne l’impression d’être un personnage de dessin animé. Aurore chuchote sans se retourner :

– Je ne comprends pas : il est entré dans la maison et il a refermé la porte derrière lui en me disant d’attendre là, de ne surtout pas bouger. Mais ça dure depuis vingt minutes. Je n’en peux plus de devoir regarder les poissons sur le portail. Surtout un, qui me fixe des yeux, l’air méchant… Je me demande si l’artisan qui l’a forgé connaissait Baudoin.

– Ça suffit maintenant, on entre !

C’est Suzanne qui a parlé mais tout le monde est d’accord. D’un seul mouvement, on pousse le portail et on s’agglutine devant la porte… qui est entrouverte. Aurore la pousse doucement. Ça sent le sombre et le renfermé. Je recommence à trembler. On s’introduit sur la pointe des pieds. Aurore fait deux tours de manivelle sur sa lampe et s’interrompt tellement le vrombissement de la dynamo résonne de mur en mur. Une fois de plus, je regrette le temps des frontales à pile. Il faudrait vraiment bosser à des dynamos plus silencieuses, ne serait-ce que pour aller aux chiottes quand tu es en dortoir collectif.

– Montez à l’étage !

– C’est la voix de Baudoin ?

– Je crois bien…. Euh, On n’est pas armées !

– Ça tombe bien, moi non plus… Mais faites attention aux boîtes dans l’escalier, c’est du précieux.

Des centaines de boîtes de thon : « thon à l’huile », « thon au naturel », « entier », « blanc » ou « en miettes ». Suzanne glousse en s’accrochant à la rambarde poussiéreuse de l’escalier :

– Le vieux salop ! Il fait de la contrebande, c’est pour ça qu’il ne lâche rien !

Suzanne et Aurore montent droit devant. Je pose ma main sur celle de Max. Nous restons immobiles de longues secondes, ma paume sur le dos de sa main, les pieds comme englués au bas de l’escalier. Quelques instants d’hésitation encore… et puis, on fourre toutes les boîtes possibles dans nos poches, le plus vite qu’on peut, mais en faisant bien gaffe à ne pas faire de bruit en les entrechoquant. J’en bourre encore et encore et quand je sens que ça va vraiment déborder, je me redresse, lentement. Max a une sorte d’excroissance biscornue tout autour de la taille, deux ou trois boîtes dans chaque main et il me regarde à travers la pénombre, tout essoufflé.

– Hé ! Vous faites quoi en bas ?

Je chuchote :

– Arrête, on est vraiment teubés… On est en « action désarmement » là. Qu’est-ce qu’on fout ?

Max pouffe de rire :

– Tu as raison, je… je ne sais pas ce qui m’a pris !

– On pourra les prendre au retour. On repose tout, magne-toi !

– On arrive !

Et on repose les boîtes, toujours le plus vite possible, toujours le plus silencieusement possible. J’ai du mal à contenir un fou rire… Au moins, je ne tremble plus.

Quatre à quatre jusqu’au premier étage et nous déboulons dans une grande pièce en désordre. Devant moi, Max trébuche dans le pli du tapis et gesticule pour se rattraper à un grand meuble en bois sombre.

– Un piano à queue ? souffle-t-il en se redressant.

– Un trois quarts de queue, un Pleyel trois quarts de queue, répond sèchement Baudoin. Et depuis toutes ces horreurs, il a eu le temps de se désaccorder dix fois mon trois quarts de queue, p’tit trou du cul. N’essaye même pas : il est foutu, mon trois quarts de queue !

Baudoin trône dans un grand fauteuil au milieu de la pièce, les poings serrés sur la barre de son déambulateur, l’air carrément furax. Freddy est enfoncé dans le fauteuil tapissé face à lui, jambes croisées et sourire satisfait, comme s’il était là pour prendre le thé. Aurore est debout, à quelques pas devant Suzanne, qui me lance des regards inquiets. J’essaie de la rassurer d’un hochement de tête : je ne vais pas vriller au milieu du salon. Mes mains ont cessé de trembler depuis le coup du thon dans l’escalier. La lumière qui filtre des persiennes dessine le salon en clair-obscur. Des canapés défoncés, des petites tables, des meubles ouvragés, des bibelots, un mur couvert de livres. Et des centaines de boîtes de conserve.

– Voici Catherine et Max. Nous sommes au complet maintenant. Vous voyez qu’on n’a pas mobilisé une armée, m’sieur Baudoin.

– Tu parles, Frédéric ! Cinq tueurs pour un infirme sans défense, j’ai honte pour vous !

– Hé oh ! Je vous rappelle que vous avez manqué me trouer la peau, avec votre beau fusil trois-quarts-de-queue. Faut pas inverser les rôles !

– Calme-toi Suzanne, tout est sous contrôle maintenant, la coupe Freddy.

Je murmure à Aurore :

– Vous l’avez récupéré, le fusil ?

– Regarde là-bas.

Elle m’indique la fenêtre d’un mouvement de la tête. Le fusil est là. Il tient debout tout seul, accroché à la fenêtre par un savant système de suspension… Forcément, avec son déambulateur, il aurait du mal à pointer son arme et à tirer en même temps.

– Comment il a fait pour accrocher ce câble là-haut tout seul ?

– C’est mon trois quarts de queue qui l’a fait, pauv’ conne !

– Ça va, m’sieur Baudoin, elle demandait ça gentiment. Prenez ça comme un compliment…

– Compliment mon cul ! Vous êtes qu’un demeuré d’mes deux, Frédéric !

– Vous avez pas fini d’insulter l’monde ! souffle Suzanne.

– Et qu’est-ce que je peux faire d’autre ?! Vous m’avez vu ?

Baudoin secoue son déambulateur avec rage.

– Je suis foutu maintenant. Vous allez me dépouiller. Je ne ferai plus peur à personne, je vais me faire attaquer. Ça va me tuer… vous m’assassinez, bande de chiens !

– Mais non… tente de calmer Freddy.

– Mais si ! À moi ! Au secours ! Ordures ! Sales putes !

– Tu arrêtes de brailler oui ou merde !

– J’arrête rien du tout ! Salope !

– Je sais pas ce que tu lui fais, Suzanne, mais on discutait bien tranquillement…

– Putasse !

– Pff…

– Tu le mets vraiment hors de lui…

– Chienne de rouge !

– Fiouhh ! Ça fiche un coup de jeune, ces histoires de chiennes de putes… Des années que je n’avais pas entendu des insultes aussi minables. T’as quoi contre les putes, vieux dégénéré ?

– Bon, on se calme et on discute, lance Max d’un ton autoritaire. Dites donc, il faut être fortiche pour vivre ici tout seul avec toutes ces difficultés. Comment vous faites pour passer l’escalier avec toutes ces boîtes qui barrent la route ?

– Je descends plus !

Mince, depuis combien de temps est-il coincé en haut ?

– Ok… Mais il y a bien du monde qui monte vous aider quand même ?

– Non ! Je me débrouille tout seul ! Qui s’intéresserait à un vieux comme moi ? En plus, j’ai pas confiance !

– Mais vous mangez quoi ?

– T’es con ou quoi ? Des boîtes !

Je regarde plus attentivement le salon. Pas de boîtes vides, ni de vaisselle sale. Et à part l’odeur de poussière renfermée, aucun indice de déchets en décomposition…

– Mais comment vous faites, pour vos poubelles ? m’exclamé-je. C’est pas facile le ménage tout seul.

– Et les fenêtres, c’est fait pour les chiens ? répond-il en jetant un regard hargneux vers la fenêtre derrière lui. Tu crois que tous les vieux sont sales ? Raciste !

J’essaie de m’imaginer le dépotoir dans le jardin en dessous. Combien d’années de déchets accumulés ? J’ai du mal à croire qu’il ne descende jamais.

– Et… il y a au moins ceux qui viennent écouler votre marchandise, là… continué-je. Ils ne vous aident pas, eux ?

– Tu crois quoi vieille pie ? Que je deale du thon en boîte ?

Suzanne soupire bruyamment :

– Mais ouais vieux corbeau aigri pourrave de merde ! Tu commences à me gonfler sévère ! Va pas me faire croire que tu fais la collec juste pour le plaisir : tu dois bien les vendre quelque part tes conserves…

– Non !

– Quoi non ?

– Bah non : y’a pas de débouché. Personne en veut, de mon thon !

– …

– Y a-t-il au moins des gens qui sont au courant que tu veux l’écouler ton stock ?

– Comment je fais pour les prévenir ? Ils vont me voler c’est sûr… Ils veulent mes maisons ! Ils veulent mes maisons ! Et vous aussi ! Traîtres de chiennasses !

– Et c’est reparti… Il a le caisson carrément fendu. Hé Freddy, pourquoi on discute, là ?

– Bande d’assassins ! Salopards de pervers sadiques !

– Ok. Et vous avez que du thon, ou aussi d’autres trucs ? Des sardines ? Du corned beef ?

– Que du thon ! Pillards de vendus mal baisés !

Je ne sais pas si c’est à cause du thon ou de la solitude mais ce qui est sûr, c’est qu’il a vraiment vrillé du cerveau, le Baudoin… N’empêche, ça me démange d’ouvrir une de ces boîtes et de m’avaler un pavé de thon tout cru ! Ça fait tellement longtemps que j’ai pas goûté de viande ni de poisson, même pas sûre de pouvoir digérer ça… Il va bien finir par s’arrêter de gueuler. Il est tout rouge. Faudrait pas qu’il nous fasse un arrêt cardiaque… Je pourrais quand même en ramener quelques boîtes à la maison…

– Et vous faisiez quoi, avant ? Vous aviez des actions dans la pêche ?

Max mène son interrogatoire de façon imperturbable, tout en jouant avec la pile de briques de thon qu’il a ramenée devant lui.

– P’tit con ! Tu connais pas les épiceries Baudoin & Fils ?

– Vous avez des enfants ?

– Non ! Des épiceries fines ! On en avait quatre ! Et une à Paris qui marchait du tonnerre…

– Mais la photo, là, c’est votre fils ? Il vient jamais vous voir votre fils ?

– Un p’tit con dans votre genre, mon fils ! Les communistes lui ont lessivé le cerveau. Rien à foutre de son vieux père, ni du commerce, ni de rien… Il est parti à l’autre bout de la planète et il ne se rend même pas compte que je fais ça pour lui, le salopiaud.

– Comment ça, pour lui ?

Max poursuit son dialogue avec le vieux, nonchalamment, en faisant et défaisant la petite tour de métal. Il a de l’aplomb ce gosse. Quel âge avait-il à l’époque, cinq ans, douze ans ? Il n’a peut-être même pas connu le goût des boîtes. Si ça se trouve, ses premiers souvenirs datent de la Disette de 2013 et il ne sait rien de la bouffe d’avant… De quand datent ces foutues boîtes ? Possible qu’elles n’aient plus aucun goût, que tout soit passé… Hé, c’est dingue : la simple idée de ce jus de métal un peu amer me fait saliver. La salade de riz de ma mère me remplit la bouche : elle hachait une poignée de cornichons, balançait une boîte de maïs et trois tomates indus’ pleines d’eau. Ça n’avait strictement aucun goût, sauf les miettes de thon qu’elle rajoutait avec le jus et tout. C’était ça le goût de métal que j’adorais ! Les filles ont dû y goûter quand maman les gardait petites. Je devrais leur demander si elles s’en souviennent… Quelle bouffe de merde ! Est-ce que ça leur manque à elles aussi ?

– Maintenant m’sieur Baudoin, on va vous expliquer le fonctionnement de la mutuelle régionale qui travaillera avec vous pour la répartition de vos biens.

– Rien à foutre de votre mutuelle. Ce qui est à moi est à moi.

– Ça suffit maintenant : vous l’avez dit vous-même, vous ne faites plus peur à personne, on a compris votre secret. Si vous acceptez de négocier maintenant, vous pourrez garder une maison. Il y aura peut-être même quelques voisins pour vous donner un coup de main. Mais pour le reste, faut lâcher.

Baudoin se tait, le regard fixe, bras croisés sur la poitrine. Freddy prend la suite de Max et poursuit avec la même fermeté :

– Bon. De toute façon, on ne va pas négocier maintenant. Là, on va prendre votre fusil et on va vous laisser ruminer tranquille. La mutuelle devrait vous rendre visite dans les jours qui viennent.

Freddy parle encore un moment, explique au vieux maintenant silencieux et renfrogné ce qui va se passer pour lui. Sa voix est calme, la tension se dissipe, je perds le fil… jusqu’à ce qu’une terrible envie de pisser me sorte de mes rêveries. Je bredouille :

– Les amiEs, je… vais vous laisser. J’ai la réunion pour les rizières dans moins d’une heure.

– Vas-y Catherine, tout est sous contrôle.

– On se revoit ?

– Débriefing demain à 11 heures chez Freddy, comme prévu.

Chaleureux clins d’œil des unEs et des autres.

Le vent s’est levé, il est chaud et rassurant. Je longe le fleuve à grandes enjambées. De nombreuses choses à faire et au moins autant à faire cesser. Quelle aventure… complètement bouché ce vieux ! Je remue dans ma poche les trois boîtes de thon que j’ai prises en descendant.

Rester cloîtré tout seul au milieu de son vieux stock d’épicerie… Son problème au Baudoin, c’est peut-être de ne plus pouvoir tenir ses magasins, de ne rien savoir faire d’autre. C’est vrai que beaucoup ont été déboussoléEs de perdre leur emploi, leur fonction sociale, leurs moyens de subsistance. Pour mon frère Robby aussi ça a été dur. Il s’était fait larguer et aurait surtout eu besoin de gens pour l’entourer. Il était seul, sans travail, sans habitude éprouvée de solidarités. Il n’avait pas de réflexes collectifs, peu d’attachements. Un parfait « sujet » pour des journalistes sensationnalistes du temps de la lutte contre le chômage. Il était devenu méfiant, flippé, et surtout horriblement malheureux. Enfin, j’imagine, vu qu’il avait fini par se donner la mort. Beaucoup de gens ont été déstabiliséEs par cette première décennie de révolution mais les statistiques des suicides ne sont plus là pour le confirmer : l’Insee et le ministère de la Santé sont partis en fumée dès le début et il a fallu du temps aux toubibs pour réorganiser la veille sanitaire.

Une péniche jaune et blanche vient à ma rencontre en laissant échapper des couacs et des plaintes, d’abord par bribes, puis plus harmonieusement : un orchestre moitié big band moitié hip hop s’échauffe au fil de l’eau, déroule une mélodie lente et rythmée. Sûrement une marche d’enterrement. Le pont du bateau est bondé, des costumes noirs et très chics, l’éclat des instruments en cuivre, les regards tournés vers l’amont, calmes et concentrés. Tout le monde se déhanche doucement, suivant le rythme de la musique comme si la remontée du fleuve se faisait à pied. C’est très beau. Cette impression que les gens marchent, à la fois sur place et à la fois non. Un défilé funèbre où chacunE s’efforce de flotter pour mieux suivre le mort ou la morte en pensées. Je n’avais pas songé à mon frère depuis des années. Cette cérémonie lui aurait plu. Il aimait tant le jazz…

Son incinération était tellement glauque. Même pas un morceau de musique. On s’était retrouvéEs en petit comité avec les parents, mon oncle et deux anciens collègues. C’était un grand funérarium en zone industrielle, un truc énorme. Sûrement par respect pour les mortEs, aucune bande n’avait investi le bâtiment, ni même repeint les murs de slogans révolutionnaires. Les familles y défilaient à la chaîne. Les murs étaient beige immaculé, le hall vide et les petites pièces carrées, nettes, sans âme. À peine quelques bouquets en plastique, blancs et mauves et une odeur de désodorisant bas de gamme. Les anciennEs employéEs se relayaient, avec toute la conscience professionnelle possible : visages inexpressifs, mains vides, uniformes de vigiles. Pas d’office, pas d’accompagnement, peu de paroles. Mais pourquoi continuer à faire des services alors qu’iels ne devaient pas en tirer grand-chose ? Pourquoi maintenir des pratiques aussi vides ? Et le Baudouin, est-ce qu’il va mourir seul ? Ça m’étonnerait que son fils repasse dans le coin.

De plus loin, j’entends les cuivres qui font une pause, et les applaudissements des convives. Je quitte le sentier de rive pour gravir la butte qui mène à cette satanée cave. Il fait doux ce soir, je vais proposer qu’on fasse la réunion dehors. J’accélère le pas.

Par la fenêtre de la maison la plus basse qui est ouverte, je lance :

– Hé, salut ! Ça vous irait qu’on fasse la réunion de ce soir dehors ?

– Ah bah Francis vient de proposer la même chose. Bonne idée, on sera mieux que dans cette cave trop sombre, surtout avec ce redoux.

En me retournant, j’aperçois la silhouette de Francis qui sort d’une maison un peu plus haut.

– Hé, Francis !

Il interrompt sa marche le temps que je le rejoigne.

– Salut, Catherine. J’ai pensé qu’on pouvait faire la réunion dehors, tu en dis quoi ?

– Du bien !

– Je viens de finir le tour, tout le monde est d’accord. D’ailleurs, en parlant de faire une réunion dehors, j’avais envie de proposer un truc, mais je me demande si c’est réaliste.

– Ah, quoi Francis ?

– J’ai vraiment l’impression qu’on stagne parce qu’on a du mal à imaginer la suite. Alors on pourrait faire la prochaine réunion sur le terrain, ça nous donnerait des idées…

Sourires. J’aime ces moments de longueur d’onde commune.